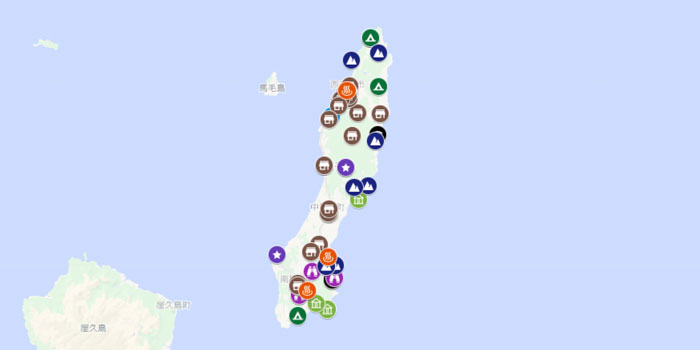

浦田神社とお種まきの石

田園が広がる実り豊かな島

全ては白米伝説から始まる!

種子島で最も古い神社に北の浦田神社と南の宝満神社があります。浦田神社には祭神・鵜草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)が、お種まきの石から稲の種をまいたことから島の稲作が始まったとされる白米伝説が残っています。宝満神社には赤米伝説が残っています。

奥神社

お目当て品をゲットしたい!

そんな時に訪れたい場所。

その昔、殿様が鹿狩りに出たのですが、獲物を一匹も獲ることができません。そこで、狩りのお供をしていた嘉衛門は、奥神社に獲物が獲れるようお参りをし、神木の下で一夜をすごすことにしました。すると夢の中で神様から「七匹と身の片平をもたせる」とお告げを受けます。そして、見事そのとおり獲物を獲ることができたという伝説が残っています。奥神社では、毎年11月に島主参加のもとで、山の神まつりの後、初鹿狩りが行われていました。拝殿の裏にサンゴ砂に囲われた神木があります。また、縁結び、安産の神様としても信仰されています。

天女ヶ倉の巨石

巨石が放つ未知のパワー

無病息災を祈願しよう!

無病息災の神として崇拝されている天女ヶ倉神社のご神体(巨石)には言い伝えが残っています。その昔、天狗が種子島の南へ巨石を運んでいる途中、この峯で休憩をしていました。休憩を終えて巨石を持ち上げようとしたら、繋いでいたロープが切れてしまい、そのまま置き去りにして天狗は去ってしまったそうです。その後、この巨石の下に天女が隠れ住むようになったので、天女隠れとも、またこの天女は歌や踊りが好きだったことから天女神楽とも呼ばれています。

風本神社

旅好きは訪れたい場所

風の神様に旅の安全祈願を!

風本神社は、種子島氏が航海安全を祈願する重要な神社で、風の神様である志那津比古(しなつひこ)神が祀られています。また、学問、安産の神様としても信仰されています。毎年、十月二十八日に願成就(秋の奉納祭)が行われます。

住吉神社

負けられない勝負事の前に

武運長久を願いましょう!

十八代島主久時が元禄七年(1694)に大阪の住吉神社に参拝し、武運長久(戦いにおいて 勝利が長く続くこと)と海上安全の守護神として分霊を受け、この地に創建したとされています。

ハタモーリの丘

赤い糸で結ばれた

運命の人が現れるかも?

住吉深川(ふかごう)付近の海にせり出した丘がハタモーリです。その昔、島間に若い男の神が住んでいました。その神は、北の岬に毎晩ともる灯りが気になり、その灯りを訪ねて一晩中、長浜海岸を歩き続け灯りの点る丘(ハタモーリ)にたどり着きました。そこで、男の神は、美しい女神と出会い結ばれるのでした。男は山海の幸を獲り、女は機を織って過ごしたそうな。

雄龍雌龍の岩

仲良く寄り添う2つの岩に

夫婦円満の願いをこめて!

その昔、岸の上に達五郎と達江という仲のよい夫婦が住んでいました。ある夜、嵐のために崖崩れにあい二人は家もろとも海に投げ出されました。それ以来、二人の姿を見かけたものはいませんでした。数ヶ月が過ぎて、いつの間にか二人が投げ出された海の所に、仲良くよりそうように大きな岩が立っていました。人々はいつしかそれらの岩を、夫婦の生まれ変わりではないかと言うようになり、二人の名前にちなんで雄龍雌龍の岩と呼ぶようになりました。

馬立の岩屋

逆境を乗り切るために

幡時の一途さにあやかろう!

今日では、道路事情がよくなりアクセスが容易になった馬立の岩屋ですが、その昔は山や谷が織りなす島内でも極めて険しい環境にあり、武術の修行場として厳しい修行が行われていました。十代島主幡時(はたとき)も馬立の岩屋で熱心に修行を行っていたのですが、あるとき修行中に洞窟の中で行方不明になりました。そして、主人を待つ馬だけがいつまでも待ち続けていたことから、馬立の岩屋と言われるようになったそうです。行方不明から数日後、宝満(ほうまん)の池に、幡時のすげ笠だけが浮かんでいたそうで、馬立の岩屋と宝満神社が繋がっていると言い伝えが残っています。

坂井神社の大ソテツ

いつまでも健康でいたいから

長寿パワーを授かりに!

樹齢600年を超す大ソテツ。日本一のソテツとして大切に育てられています。この雌株は高さ7m、長さ10m、根の周りは2mあります。ソテツは鉄を好み、衰弱したときは鉄分を与えると回復すると言われています。そこから蘇鉄の名前が付けられました。

熊野神社(種子島で唯一、御朱印がもらえる神社)

500年以上続く親子の絆

大きな愛に包まれた空間!

熊野神社は、享徳元年(1452)に十代島主幡時が紀州(和歌山)の熊野権現から小さな石の分霊を譲り受けこの地に納めたのが始まりです。この小さな石(ご神体)は不思議なことに年々大きくなり、子供(小石)を産んだそうです。その第一子は浜津脇神社に分祀されており、今でも10年ごとに親子がご対面する神事が行われています。ちなみにご神体は今も大きく成長しているそうです。また、縁結び、安産の神様としても信仰されています。

平山の天狗岩

ロープの跡が論より証拠

天狗伝説を目撃しろ!

南種子町平山の県道脇に大きな赤い岩山が天狗岩です。その昔、天狗が種子島の北へ岩を運んでいる途中、ロープが切れてしまい、この地に置いていったそうです。岩にはロープをかけた跡が残っています。

宝満神社

赤米伝説が残る神聖な場所

今は田園広がる早場米の里!

宝満神社の祭神、玉依姫(たまよりひめ)が竜宮より赤米の種を持ち帰り、種子島で稲作を始めたと言われる赤米伝説が残っています。4月上旬に神社近くの神田で古式ゆかしいお田植え祭りが行われます。

宝満神社に隣接する宝満の池に残る龍神伝説。その昔、干ばつに困った村人達が池の水を引くために谷を掘ったが、池の手前で大きな岩にぶち当たり、岩を打ち砕こうとしたとたん、岩から血が噴き出し、池から龍が天高く舞い上がったそうな。今も池の手前にその掘りが残っています。

下中八幡神社

海に囲まれた島だから

海上安全祈願はかかせない!

種子島初代島主が島を出る際の海上安全を祈願するため、鎌倉の鶴岡八幡と武蔵国児玉二宮村鎮座の天照大神(あまてらすおおみかみ)の御霊をこの地に分霊したと言われています。