|中種子町食生活改善推進員|八木多美子さん

食育ということが盛んに言われている。さまざまなメディアで調べてみるとこれは「さまざまな経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること」だと説明されている。2005年に成立した食育基本法で定められた。「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」と。しかし逆説的にいえば、食育などということをことさらいわなくてはならないほど我々の食生活は厄介なことになっているのだろうか。食事の大半をコンビニ、ほか弁、ファストフードですませているなどという話もめずらしくない。そういう背景があって登場するのが食生活改善推進委員だとしたら、かなり深刻なのかもしれない。

八木多美子さんには、種子島の本来あるべき食の姿から話を聞いた。

種子島の食って!?

もっと身近に考えなくちゃ

「種子島の食ねえ……」八木さんは考えながら言葉をすすめた。「今頭の中にあるのは、種子島の食っていうより、本来食というのは? 食べるというのは?ってことですね」

たしかにそうだなと思った。食生活改善推進員という肩書きからいうと、種子島の、郷土の食のあり方はもちろんだが、もっと広い意味で食をとらえていて当然だ。食全体に枠をひろげて話を聞くことにした。

「私にとって食といえばやはり母ですね。小さい頃からそばで見てきましたからねえ。うちの食事はほとんど手づくりのものだった。野菜も自分でつくるし、魚も海で釣ってくる。鶏肉は、卵もそうだけど飼っていたし。そういう身の回りで手に入るものを使ってつくるんです。そのあたりに今につながるいろんな経験、気づき、学びがあったと思います。子どもながらに、なんでこんなにめんうどくさいことをやるんだろうと思っていましたが(笑)」

今につながるとは、食生活改善推進員という仕事にということなんだろうか。

「仕事というか、今こんな社会になって、こういうことがいちばん大事だなと思うようになったということですね。仕事ということでは中種子町の食生活改善推進員だけではなく、いろんな形で食に関わることをしています。でもね、最初から好んでやりたいなという仕事ではなかったんだけど、どういうわけかこういう仕事が舞い込んでくるというか、巡ってくる。だから、やっぱり私にはそういう方向に行きなさいということだったんだなあと」

「今こんな社会になって」さらには「こういうことがいちばん大事」という中身を聞いた。

「なんでも簡単に買うことができる世の中ですから。素材を買って料理する必要もないでしょ。何でもかんでも買えちゃう」

たしかにそうだ。極端にいえば、何も考える必要はないのだ。食べたいものを食べたいだけ買えばすむ。空腹を、胃袋を満たすためだけならそれで十分だ。食べたものが身体をどうつくり、暮らしを、人生をどう支えてくれるかなどを考える必要はないのだ。

「母はいつも食事を通して、こういうふうにしていけばいいよと教えてくれていたと思います。ひと言でまとめると腸の働きをよくするものを食べなさい。食べさせてあげなさいということかな。なかなかわからなかったけど、結婚して子どもができて、だんだんわかってきた。そこを起点にして暮らしのこと、健康のことを考えるようになったし。それが大事だと」

両親から受け継いだものは

多美子さんの言葉を待つまでもなく、彼女の今の原点には幼い頃からの家族の暮らしがあることは間違いない。そこから気づき学んできたことが大きいと。

「子どもの数が多かった。姉弟(してい)が多かったんです。みんなで7人。農業中心の暮らしで経済的にはそんなに裕福でもなかった。食べるものはつくる、が基本だった。野菜や米は自分の田畑でつくる」

多美子さん家族の暮らしぶりはこうだ。両親は仕事が忙しいので、ものをつくって食べるというのは子どもたちが、姉弟で分担してやっていた。長姉と末っ子が12歳離れていたので、母親が上から順番にご飯の炊き方から料理の仕方を教えていく。

「当時は羽釜を使っていて、ご飯の炊き方も順送りで教わりました。長姉から順に教えていくのです。食卓に並ぶもの、野菜の煮物とか、お味噌汁とか、たいそうな料理ではないですが全部つくる。魚は海に釣りに行くし、お肉は鶏が産んだ卵からひよこになって、ひよこが大きくなって、締めて捌いて食べる。そういう暮らしだった。それをずっと見続けることで教わってきた。姉弟が上から順に家を出て行ったら、下の者が受け継いで順送りで教わっていく。それが我が家のやり方でした」

自然だと思った。暮らしの中で、自分たちでできるものは自分たちで賄う。「でなければならない」という堅苦しいものではない。できないものはお店で買って料理する。当たり前のことだ。そんなことが自然に身についた。

「父からもいろんなことを学びました」多美子さんは一つひとつ自分の記憶を確認するかのように話してくれた。「社会に出てひとり暮らしをするにあたっては、しっかり働くために買ったものを安易に食べるのではなく、自炊をしてしっかり暮らしのリズムをつくり、身体の健康を保ちなさいというのが大きかった」

父親は中学校卒業生の島外での就職を斡旋する手助けをしていた。種子島の方言ではなく標準語で話せるように言葉の指導などもしていた。社会に出た時言葉に慣れないとか、年配の人と仕事をする時の言葉遣いとか、コミュニケーションに困らないようにということだそうだ。それが基本だからと。

「父にとっては言葉と食が基本だと思っていたのでしょうね。だから私たち姉弟も社会に出てもそういうことには苦労しなかった」

それを言葉ではなく、態度で、行動で示したそうだ。

「たとえば、学校から帰ってきたら靴を必ず揃えて上がる。それをしていない靴は外に放り出されて雨が降ってずぶ濡れになっていてもそのままにされていました(笑) 父は口ではいわなかったけれど行動で示していた。言葉でいわれるより怖かったですよ。暮らしの中で子どもは親のすることを見ながら育っていく。それは違うなというところを親が実際に行動で示して教える。子どもは自分が見たまま、体験したままを覚えていく。その流れがあればいいのかな。食もそうだと私は思っています」

親がしっかり子どもに伝える

「なるべく子どもと一緒に食事をつくる。親がつくって、はい食べなさいではなくて、一緒につくって、食べて、食べたら一緒に片付ける。大きくなったら、自分の食べるものは自分でつくって、食べたら自分で片付ける。その繰り返しで、それが身につけば食に関しては何も心配しなくてもいいんじゃないのかなって思う」

ふと思った。多美子さんはその部分が今不十分だと思っているのだと。それはこの冒頭で述べた「逆説的にいえば、食育などということをことさらいわなくてはならないほど我々の食生活は厄介なことになっている」ということだ。親がしっかり子どもに伝えられていないのだ。

親は行動で示して、子どもは見て、感じて、考える、そうして覚えて自分のものにする。それを一緒に繰り返すことが大切だというのだ。

「うちは男の子だったんだけど、ある程度包丁が握れるようになったら一緒に台所に立ちました。お風呂の掃除もするし、自分でできることはすべて自分でやる。ちっちゃい時はお風呂を掃除するのに洗剤1本使っちゃって、泡だらけになってたこともありましたけど(笑) それもまたひとつの経験です」

多美子さんは仕事のひとつとして、中種子町保健センターで食生活改善推進員として健康料理教室、県の委託事業などをしている。

「親子料理教室ではお母さんたちがまず、自分で包丁を取ってやりたがるんだけど、それは違うのよね。親子料理教室は子どものための料理教室だから、時間がかかってもいいから子どもに委ねてくださいと指導します。お母さんたちは怪我を怖がるんだけどね。もちろん怪我のないように十分配慮した上で体験させることがまず大事だと思う。たとえ出来上がりが不細工だろうがなんだろうが、自分がつくって食べる料理だったら子どもたちも喜んで食べますよ。だからね、教室に来た時だけじゃなくて、忙しくても1週間のうち土日の晩御飯くらいは子どもと一緒につくって食べてくださいと。衣食住っていうけれど、私は食っていうのがいちばん大事だと思っています(笑)」

畑仕事だってそうだと彼女はいう。小さい時から畑に連れていく。どろんこになっても、土を食べてもいいと。

「若いお母さんは子どもが土をいじって手が汚れたら、はいきれいに洗いなさいっていうでしょ。それじゃあ土の中の微生物まで洗い流してしまうし、そんなにきれいにしていたら免疫力も抵抗力も落ちちゃうんじゃないかな。そうじゃなくて鍛えることが大切。何事もさせてみること、やってみることが大事なことじゃないかな」

大切なことをしっかり伝える。それが生きていく力になる。その意味で親の責任は大きい。でも一緒に楽しむことが大切だと多美子さんは笑った。考えてみれば彼女の両親は普段の暮らしの中でそれを実践してきたのだ。特別な教育ではなくて、当たり前の暮らしのあり方として。

自分の力で生きていくことを身につける。その基本が食べることになるのだ。

島を出た!

そんな多美子さんだが、彼女も両親のもとを離れてひとりで暮らす日がやってきた。短大進学のために高校卒業と同時に鹿児島に渡ったのだ。

「父は姉弟のうち誰かが種子島に残ってほしいと思っていましたが、それでも1度は外に出た方がいいと考えていました。外を知らないと種子島のよさは絶対にわからないと。ところが、先に出た兄姉が行った先でみんな結婚して帰ってこない(笑) だから、私から下は種子島を出ても、近い鹿児島が条件だった。その代わり自分のやりたいことは進学であろうが、就職であろうがなんでもやっていいと。進学するにはお金がかかるよねって心配したけど、それはなんとでもなるものだからそういう心配はせずに、自分が生涯の中で一番やりたいことをやりなさいという父だった」

結局短大卒業後で職を得て34歳まで16年を鹿児島市内で過ごすことになった。1970年代後半から80年代後半までだ。この国のすべての文化が爛熟するいわゆるバブル経済期という時代だった。もちろん食文化も例外ではなかった。外食チェーンやファストフードが隆盛を極め、暮らしの単位も大家族から核家族へ変わり、ひとりで食事をする個食などという言葉が聞かれるようになった時代だ。しかし彼女の食生活は種子島にいた時と変わることはなかった。

「勤務先の同僚や先輩と外食する機会も多かったけど、自宅で食べる時は種子島から送ってもらった食材で自炊していました。基本的には必ずご飯があって、味噌汁があって、お漬物があって、送ってもらった海で獲れたミナとかアナゴ(共に貝類)の味噌漬けとかの保存食があって、そういう昔ながらの食生活を続けていました。島で育ってきた暮らし、食生活がベースになっていたのは確実です。妹や弟が鹿児島に出てきて一緒に住むようになってからは、交代で食事をつくる。そうすると、みんなが一緒の時間にご飯を食べるようになるので、みんな交代でつくって食べる。島にいた頃の生活と何も変わらない感じでした」

そうして彼女は結婚し子どもを授かり種子島に帰ることになる。

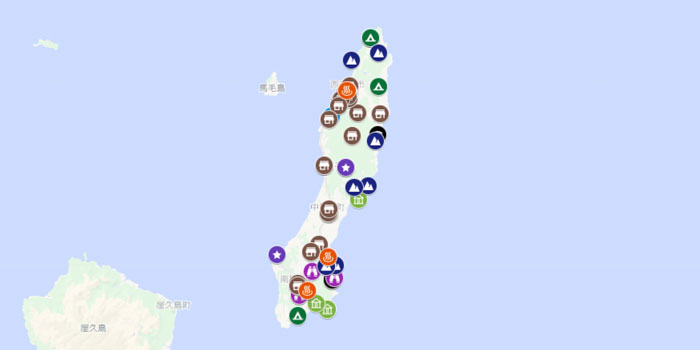

地域の中でさらに食を深める

多美子さんが種子島に帰ってきたのは結婚して子どもがまだ1歳にならない頃だった。その後、新光糖業(精糖工場)に8年間勤め、中種子町役場から加工センター(中種子町農村婦人の家)で働いてみないかという誘いがあった。これは農業をしている農家の女性たちのための、ものづくり拠点施設として中種子町では昭和60年に開所したものだ。

「当時手づくり味噌をつくっていました。ああ、昔母も手づくりの味噌をつくっていたなあというのを思い出してね。ああ、こんなふうに手づくりしていたんだって。それで誘いを受けて働くことにしました。そこからですね。役場関係のつながりで、保健センターが食生活改善推進員を募集しているのを知り応募しました。1年間基礎からいろんな勉強をさせてくれて食生活改善推進員になったのですが、そこでやっているのが、健康料理教室とか親子料理教室の講師・指導、県からの委託事業で鶏肉を使った料理や、卵を使った料理の提案。具体的には高血圧によい料理をしてくださいとか……。8020運動、80歳まで自分の歯を20本残しましょうという運動も担った。2歳児検診、3歳児検診で補佐的なもの、食べて良いものをつくって帰りに持たせるとかですね」

いろんなことをやってきたが、結局巡り巡って食に集約される仕事を続けることになり今に至っているのだ。

「農村婦人の家は手づくり味噌がメインだったんだけど、新型コロナウイルスの感染拡大で外食の機会が減り、家で食べるもので何かつくれるものはないだろうかと話し合いました。加工して保存ができるものをつくりたいという意見が多く、佃煮だとか、五目煮だとかそういうものが多くなりました。生姜の佃煮だったり、ひじきの佃煮だったり、手づくり味噌を使った豚味噌だったりどれも加工をして保存しておいても大丈夫なものですね。そういったものが好評で、去年あたりから婦人の家も休みなしの状態になっています(笑)」

食生活改善推進員も農村婦人の家もどちらの活動も、健康のための実践を自分から家族お隣さん、お向かいさん、さらに地域の住民にとひろげることにより、地域での積極的な健康づくりに取り組んでいくというものだ。考えてみれば多美子さんの場合、幼い頃から暮らしの中で自分のために、家族のために、両親・姉弟たちと一緒に続けてきた暮らしを地域にひろげ、深めていくということにほかならなかった。彼女が仕事として食を求めたのではなく、食に関する仕事が彼女に巡ってくる。そんな感じだ。

郷土料理の最小単位は家族

話を種子島の郷土料理に向けた。

「昔から受け継がれている伝統的な郷土料理というのは、私はそれぞれの家庭でつくられ続けてきた料理がそれだと思っています」

郷土料理の最小単位は家族のための家庭料理。そこさえしっかりしていれば種子島の食、味は守っていけるし、これからも発展していくと多美子さんは確信しているようだ。

「お盆だったり、お正月だったり、端午の節句だったり、ひな祭りだったり、季節と行事に合わせてつくる料理ですね。それぞれの家庭で少々の違いはあっても同じ素材を使って同じような料理がつくられます。それをまとめて私たち種子島の郷土料理だと思っています」

家庭で、家族のための料理がつくり続けられる限り郷土料理はなくならない。逆にいうと郷土料理はさして問題ではない。家庭での料理が問題なのだ。

「それにプラスして、もうちょっと身体にいい、たとえば腸の働きをよくするには何がいいかなというのは、農村婦人の家などで提案できるようになればいいなと考えています」

ニンジンやピーマンが苦手な子どもがいるとする。それならニンジン、ピーマンを佃煮の具材として入れてみる。油のとり過ぎを気にしている人のためには、ノンオイルのドレッシングを。塩分を抑えたい人のためには、玉ねぎを主体にして減塩にしたタマネギドレッシングを。そんなことをめんつゆだったり、焼肉のたれだったり、ドレッシングだったり佃煮だったり、すでにさまざまなものづくりの中で取り組み提案している。

コンビニやファストフードがひろがり、食生活と取り巻く環境はさらに急速に変化している。レトルト食品はもとより基礎食品にまで便利で手軽な商品が豊富に出回っている。食事自体が便利で手軽になっているのだ。

かつお節を削って出汁を引いて味噌汁をつくっている人がどれだけいるだろうか。

「出汁を引いてまで味噌汁をつくる人はほんとうに少ないと思います。私の場合出汁は一度に多くつくってペットボトルに入れて冷凍して保存しています。子どもの頃からそうでした」

多美子さんの話を聞くとよくわかる。食生活のベースになっているのは家族なのだと。

親がいて、子どもがいて、その子どもがいて、家族がいる。そこで受け継がれてきた食のあり方は、家族の絆の強さを物語っているといってもいいだろう。絆の強さがきちっとした食生活につながっていくのだ。そんなことを確信させてくれる取材だった。

八木家の玄関上り口。ビールケースにめんつゆのボトルが詰められていた。

「農村婦人の家でつくっためんつゆです」多美子さんは笑った。「自分たちのためにつくってるんです。砂糖は上白糖ではなく島のサトウキビからつくったキビ糖(原料糖)を使って。1回に200本。それを何人かで分けるんです。離れて暮らす子どもたちとか孫たちに送ります。みんな島のものを食べつけて島の外に出ているので、都会のものは食べられない。味噌だったり、煮物だったり、佃煮だったり、せっせとつくって送っています」

大変じゃないかとたずねた。毎日忙しいのにと。多美子さは声をあげて笑った。

「平気ですよ。そのためにつくってるんですもの」

遠くで暮らす会ったこともない彼女の家族の笑顔が、にぎやかに浮かび上がった。