|種子島アクションクラブ|髙磯勝俊さん

彼らは種子島はもとより、呼ばれればどこへでも行き、観客を熱狂の渦に巻き込み、心の片隅をこそっとくすぐり、愛と希望をふりまいて去っていく。それがマスクプレイ・アクション創作劇「離島閃隊タネガシマン」だ。彼らが見る者に伝えようとしているものは⼀体何なのか。

いま、デジタル技術が驚異的な進化を見せ、我々はバーチャルとリアルが混沌とする世界に生きている。そんな時代に「デジタルは最高のアナログを目指すための究極の手段だ」と言ってはばからない集団がある。それがヒーロー集団「離島閃隊タネガシマン」であり、ヒーローたちに命を吹き込むTAC(種子島アクションクラブ)のメンバーたちだ。

今日はちびっ子たちを熱狂させ、明日は地域のお年寄りたちをうならせる。彼らの活躍にはどんなメッセージが隠されているのだろうか。彼らが思い描く種子島の明日の姿は!?

種子島アクションクラブの髙磯勝俊さんに話を聞いた。

はじまりは「種子島でもっと楽しく遊べないか?」

「種子島でも郷土芸能がほとんどなくなってきている」

髙磯さんの第⼀声に驚いた。ヒーローショーの話を聞きにきたのだ。なのに、いきなり郷土芸能の話からはじまったのだ。我々の驚きの表情をよそに彼は弁舌豊かに話し続けた。

「集落から人がいなくなって、若者がいなくなって、それでも『地域の文化だから』とギリギリのところで頑張っているけど、このコロナ騒動でさらに苦しくなってきた。どう見直されるのか、新たな形でやっていくのか……、考えないと。僕たちも地域の遺産をずっと引き継いできて、それはそれで大切なことなんだけど、ただそれだけでいいのか……。頑張ってずっと続けた方がいいと思うんだけど、みんなボランティアでやっているから、『精⼀杯ギリギリかな』という感じもします」

ヒーローショーと郷土芸能がストレートに結びつかない。タネガシマンはすでに郷土芸能の域に達したということなのだろうか。おそらくボランティアでやっていて、続けていくにはギリギリのところだということが言いたいのかもしれないなと思った。

強引に話を本題に戻そうと割って入った。

「離島閃隊タネガシマンが誕生した経緯から教えていただけますか?」

「20数年前、青年団活動で子ども向けイベントをやろうということになったんです」

もともと髙磯さんが所属する中種子町連合青年団で、アクション演技や格闘技に興味を持ったり趣味としたりする団員数名が中心となって<種子島アクションクラブ=TACを発足させた。1995年のことだった。この「アクション」には、格闘アクション演技とともに「行動する」という意味が込められたそうだ。「思いついたら、とりあえず実際にやってみよう」と。

「でも種子島で、種子島のいろんなことを題材に、もっと楽しく遊べないだろうか。『種子島で遊ぼう!』というのが本当のところだったかな」

髙磯さんはいたずらっぽく笑った。青年団活動もTACもあくまでもボランティアだった。彼だけではない。メンバー全員がボランティアだったことは言うまでもない。彼らは青年団活動を通じて様々なイベントに関わり、アクション演技・台本制作・造型・音響・美術という技術やノウハウを蓄積した。

そうして「1999年8月、離島閃隊タネガシマンは波涛(はとう)を越えて種子島に現れるのです(笑) 誕生の地は雄龍雌龍(おたつめたつ)の岩です(爆)」

と髙磯さんは実にうれしそうに語った。

要するに、青年団活動の⼀環として「TAC中心の子ども向けパフォーマンスをやろう」ということになったのだ。議論沸騰の末「ヒーローショーだ!」ということになったと。

「緻密に計画を立てるとしたら、ヒーローショーなんて結論にはならなかったと思います。でもね、そこは『種子島で遊ぼう!』という精神がモットーですから、『大人のヒーローごっこ』をやることになった(笑)」

当時、仮面ライダーやウルトラマンというテレビ・ヒーローが子どもたちの心をつかんでいた。種子島でも子どもたちを楽しませられるようなヒーローを登場させてみたい。それがメンバーたちの発想だった。

しかし、人気のテレビ・ヒーローを種子島に呼ぶのは、どれほど予算がいるのか想像もつかなかった。

「じゃあどうする?」「じゃあ、『種子島オリジナルのヒーローを自分たちで創り出そう!』と提案する者がいた。『そんなこと、できるわけないじゃん』って、みんな思ったけど、そこは『種子島で遊ぼう!』ということで、『アクション=とりあえず、実際にやってみようか!』と。無謀ですよね(笑)」

いろいろ調べてみると、当時すでに鹿児島市に「爆煙仮面カゴシマン」という地域ヒーローがいた。その情報が雑誌に載っていて、何とか連絡先を調べてノウハウを習いに行った。ストーリーの設定の仕方とか、衣装の作り方とか、いろいろ学ぶうちに「やっぱり、難しいなあ… 自分たちにできるだろうか? だけど、面白そうだ! これで遊ぼう!」「種子島にまだ見ぬヒーローを出現させよう!」ということになった。

どんなヒーロー、どんな名前、設定からすべて考えなければならなかった。

絵描きの好きなメンバーがいて、モノづくりが好きなメンバーがいて、演技が好きなメンバーがいて、演劇・演出に興味を持っているメンバーがいて、音響・美術・演技・台本それぞれをそういうメンバーが集まって、「じゃあ、やってみようか!」ということになったという。

「『種子島で遊ぼう!』という勢いではじめたわけだけど、実際やってみるとこれがなかなか難しい。たくさんの課題が見えてきたわけです」

⼦どもの向こうに大人がいる

最初の課題は、何と言ってもまずは子どもを対象にしたパフォーマンスを、ひとつのプログラムとしてどう作り上げるかということだった。

「子ども相手だけど、『こんなもんでいいだろう』という妥協は許されないな、と思いました。子どもが対象だけど、そこに大人が真剣になる。決して『子ども騙し』にしてはならない。そんなことを考えていました」

子ども対象で、アマチュアの手づくりとはいえ、できるだけ完成されたステージを見せたい。そのためにはテーマも台本も演出も演技も、すべてが本物でなければならない。そうでなければ子どもたちにも笑われるのではないか。そんな思いが強かった。

では、子どもたちに何を伝えるのか。それが次の課題だった。髙磯さんはふり返る。

「最初の課題の中身は大きく3つかな。1つには、これまで種子島で起きた出来事や歴史など。2つには、出来事や歴史の背景にあった島の暮らしぶりや島民の人柄など。3つに、島で語り継がれてきた伝説や昔話から見えてくる島民の考え方や慣習などですね。そんなことを子どもたちに伝えたいと思いました」ということは、タネガシマンは次世代に継承したいものをヒーロー・アクション劇という新しい手法で伝えているということだ。

「そうですよ。タネガシマンはいわばツール(道具)ですね。伝えたいことを、できるだけ優しく分かりやすく、時には面白おかしく表現するイロモノ芸人みたいなものです。でも、ただ面白いだけじゃなくて、イベント主催者が抱える種子島や地域の課題や、現在考えられるそれらの課題への対応策みたいなものを盛り込んでヒーローの言葉として伝えるんです」

そして、彼らは気づくのだ。

会場に子どもがいるということは、同じ会場内に子どもを連れて来た親(大人)がいるということだと。ステージの最前列には子ども、その後ろに親がいる。それがイベント会場であれば、親の後ろには、さらに出店があって、その出店で働いているのは大人たちなのだ。子ども向けショーではあるが、実は会場には子ども以上に大勢の大人がいたのだ。

「そうなると『大人たちにも何か伝えられたらなあ』ということになってきて、子どもにも分かりやすく、大人にも語りかけられるような、『そういうのをやりたいなあ』とメンバー全員が思うようになりました。逆にそうでないと、演じる側のモチベーションが上がらなくなってきたのです。同じ地域に暮らす大人目線で語るから、やる意味があると。ボランティアで、メンバー個人個人にはなんの報酬もないわけだから。せめてやり甲斐がないとね」

髙磯さんをはじめメンバーの中では、いつしか子ども以上に大人をメインの対象にしてステージを作り上げることが大きな課題となった。

ある日、結婚式の余興に出演して欲しいと依頼があった。そうなると観ている人たちは大人になる。当然のことだが、公演の内容を大人向けの中身にしないと面白くならない。そこで髙磯さんは関係者に徹底的に取材をし、新郎新婦の隠れたエピソードを集めて台本を書いた。そしてこれがウケた。

「そういうことを繰り返していて、徐々に農業者団体とか大人しかいないイベントに呼んでもらえるようになった。『衣装は子ども向けだけど、中身は大人向け』そんな感じでやってきました。そして、たくさんの大人向けイベントに出演させていただきました」

農業、教育、商⼯会、住民組織、地域それぞれの団体のそれぞれのイベントには、それぞれのテーマがある。様々な団体から出演依頼が届き、そのテーマに合わせて台本を作り、主催者や当該団体参加会員の訴えを込めたメッセージを伝えていく。

「イベントごとに新作台本をつくる必要に迫られて……。だって、出演させていただくイベントが異なったり、同じ主催者団体でも開催年によって、そのイベントのテーマが異なるので、台本の使い回しってできないですからね。そして、この活動スタイルこそが、TACが目指した『種子島で遊ぶこと』だと考えるからです」

台本の数は300本を超えたという。それだけ多くの団体、人々の要求、メッセージに応えてきたということだ。それが自信につながり、使命感にもつながっている。

「狂牛病が流行った時なんかは、『みんな頑張って狂牛病を乗り切ろうね!』などというメッセージを込めてストーリーを創るんだけど、ひとひねりもふたひねりしないと面白くないでしょ。ひねりがないと単なるスローガンの連呼になる。大切なことを面白く楽しく、そうしてしっかり心に残るように伝えているつもり。大変だけど、僕らにとっての遊びの要素も大きいので(笑) それがないと見ている方も演ってる方もつまらないしね」

TACはプロの演技者集だ!

プロの製作集団だ!

「まず必ず取材に行きます。主催者側が訴えたいこと、面白いエピソード、『面白いおじさんいませんか、失敗談ありませんか』などなど徹底的に拾っていきます。話を聞いていくと、主催者側もテーマやメッセージについて改めて考えてくれる。こちらは、さらに執拗に聞く。『もっと他にありませんか?』という感じで。取材することで、『そういえばあれ、そういえばこれ…』と、どんどん出てくる。主催者側にとっては当たり前のことなので気づかないけど、我々からすると『それ、すごいですね!』『それ、面白いですね!』と、部外者にとってはすごく興味深い。イベントに来てくれるお客様はもっと部外者なので、そういう⼀般の人に『どうやってアピールするか、知らせていくか』が一番の悩みなんです。だから徹底的に取材することで、出演させていただくイベントのテーマの大切さ、面白さなどを僕らも再発見できる。そして、演じる我々自身が『種子島って、面白い島だなあ』と、改めて気づかされる。すると、面白くないはずがないじゃないですか。なぜなら、演じている僕ら自身が面白いのですから」

まず、自分たちが種子島を楽しむ。すると、お客様も楽しんでくれるのではないか。これが大事なのだと彼らは確信している。そうでなければ、普段はお客様と同じ種子島の島民であるTACがやる意味がないと。

さらに、楽しい面白いだけじゃなく、観客にとっては学びになることもあるという。

「種子島には、こんなに大切なことがある。誇るべきことがある。頑張っている人たちがいるのだ」と。

「学びに関しては、まず僕らが学ばないとダメなんです。ある作物をテーマにしたイベントに出演した時、作物の難しさとか面白さとか、僕たちが学んで理解してはじめて、お客様にもその作物について深くお知らせすることができる。できるだけステージ上だけの付け焼き刃に見えないように、演じる者が理解することが大切なんです」

演じる側が理解するための取材をするのだという。その結果、ステージを通してこの生産者団体の活動はこうだと伝える。それが「お客様の理解につながるのではないか?」と。

「誰しもそうでしょうけど、当事者が自分たちの苦労とか、本音とか、『こんなすごいことやっている』とか、恥ずかしくて口にできないでしょ。それをタネガシマンが代弁するんです。タネガシマンはメッセンジャーなんです」と。

タネガシマンをメッセンジャーとして位置付けるという、その緊張感を考えてみる。伝える内容に嘘や間違いがあってはならない。その緊張感は想像するに易い。だが、髙磯さんにはそれ以上に緊張する場面があるという。「ヒーローショーですからね、当然悪役が出て来ていろんなことを悪く言う。『主催者団体の会長さんがこんなこと言ったけど、実はこうだよね』って(笑)。そこは、お客様も共感して笑ってくれる。しかし、『じゃあ、どう正しい方向、あるべき方向に導いていくか?』そこをきちんとしないといけないので、とても緊張するんです。でもね、取材を通してイベント主催者の熱意が伝わってくるので、『何とかしてあげたいな』『主催者さんの、この熱い願いをお客様にも伝えてあげたいな』という思いになる。主催者の中でも中心になってしんどい思いをしてやっている人たちを応援したい。例えば、若い女性たちが切実な思いで取り組んでいることに、世代が異なる地域の長老たちが冷たかったりするでしょ。するとタネガシマンはそういう人たちに、女性たちに成り代わり『劇を通して何かひとこと伝えてあげたいなあ』と思う。本人がなかなか言えないことをタネガシマンが代弁する。場合によっては、悪役が、その『なかなか若い女性たちのことを理解してくれない長老たち』の代弁者になり、そこにタネガシマンが女性たちの代弁者として語りかけていく。そんな構図です。地域内での人間関係や団体の中での立場の関係なんかもあるので、そこはとても緊張するところですね」

演技者、製作者から⼀歩進んでメッセンジャーとしての自らの役割を認識する。主催者やお客様の認識や考えを間違いなく伝える。それができて初めて存在が許される活動なのだ。そして、その活動自体がプロ意識と使命感に裏打ちされているからこそ可能なのだ。

リアルなアナログを目指そう!

タネガシマンが誕生してもうすぐ23年になる。

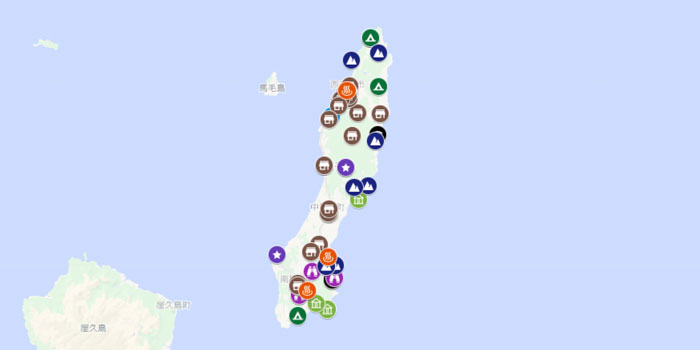

このデジタル社会で、ネットの中で全てが完結してしまうような暮らしの中で、被り物を使った超アナログなヒーロー離島閃隊タネガシマンの人気が衰えないのはなぜか?平成23年度に、その人気を背景に種子島の観光大使に任命された。

「僕自身活動20周年を迎えた今でも、なぜタネガシマンはこんなに続いているのかなあと不思議でたまらない」髙磯さんは少々困惑気味に話した。「観光大使に任命してもらったり、介護職PRのビデオに出演させてもらったり、確定申告のポスターのキャラクターに起用してもらったり……。演っている僕らが『なんでだろう?』って思うんですよ。よくよく考えてみると、見に来てくれるお客さんが求めているのは種子島の話なんですよ。『種子島ってこんな所で、だから人付き合いが大事だよ』とか、『地元の神社の神様ってすごいんだよ』とか、『昔のじいちゃんばあちゃんたちがこんな苦労をしたから、現在の君たちが幸せに暮らせているんだよ』とか、『この地域にはこんなにすごい人がいるよ、作物を育てているよ、自然があるよ』って。いろんな団体や組織がインターネット上でやってる情報発信を、生の人間が、ヒーローがステージで言うんですね。インターネットという道具を介してより、目の前の実物のヒーローが言った方が受け取りやすいでしょう。タネガシマンが言っていることは、地域のじいちゃんばあちゃん、おじさんおばさんが言っていることと同じ。多くがインターネットで発信されているようなことをタネガシマンが発信する。リアルなアナログですよね。人肌の温かみもある。ほんとアナログですよ(笑)」

そこまで話を聞いてようやく気づいた。取材冒頭の「種子島でも郷土芸能がほとんどなくなってきている」という話だ。郷土芸能も究極のアナログの世界だ。郷土芸能をデジタルの世界で記録として残すだけではダメだ。彼はそう言っているのだと気づいた。リアルなアナログとして残していかなければ、人が関わっていかなければ意味がないと言っているのだ。なぜなら、人間そのものがアナログであり、人間そのものがデジタルになることはあり得ないからだ。

「大切なのはアナログ。リアルなアナログを目指すためにツール(道具)としてデジタルを使う。しかし、ややもすれば『デジタルが理想的だ、目指すべき最終形態だ』と思い込んでいるような気がする。特に若い人たちはアナログな人付き合いを知らないな のでは、ないだろうか?

みんな『ネットでつながってる』とか、『SNSでつながってる』とか、『ツイッターで仲間になった』とか喜んでいるけど、そんなのまやかしで、実際に人と人が面と向かって会って『ああでもない、こうでもない』と悩んだり語ったりすることがないと、本当の仲間づくりにはならないですよ。幸い、自分たちはそういうアナログな時代を生き、そして現在のデジタル社会を迎えてきた。『若い人たちはそれを知らないままスマホの世界が全てだ』というふうになっていくんじゃないかな?と心配している。みんながその危うさに気づいた時、地域の公民館活動はなくなっているし、郷土芸能もなくなっているし……。アナログな人間が、アナログを失っていく…『今がその過渡期かなあ』と、SNSを見ながらいつも思っています。だからタネガシマン、TACは徹底的にリアルなアナログを目指そうと」

「実際、タネガシマンそのものも誕生したのは1999年、ウィンドウズ95が発売され、一般にインターネットが普及し、デジタル社会を迎え始めた頃。そして、インターネットとデジタルのおかげで、この種子島でも、拙いながらもヒーローショーを展開できている。しかし、お客様や島民の皆さんがタネガシマンに求めているのは、種子島というリアルなアナログの歴史や伝説であったり、現実の地域活動の情報ネタであったり、地域の方々の暮らしぶりや人となりのエピソードではないだろうか? つまり、タネガシマンはインターネットとデジタルで生まれたけど、目指しているのは『アナログの世界』ではないだろうか?」

種子島の<風景>になれたら最高だ

最近「タネガシマンは本物だね」と言ってくれるおばちゃんがいたそうだ。先に触れた確定申告のポスターを見たという話からだ。

「税務署の確定申告ポスターにタネガシマンが登場すると、見た人は確定申告のことより、『税務署に使われるタネガシマンって、ちゃんとしているんだな』と見てくれるんですよね(笑) 『税務署=ちゃんとしてる』、だから『タネガシマン=ちゃんとしている』みたいな構図ですよ(笑) もともと、ちゃんとしているつもりなんだけど…(爆)」

しかしこれはTACが企画、あるいは手を挙げた訳ではない。税務署の案件だけではない。介護職PRの案件もそうだし、出演依頼の大半が、島民の方々から提案され、持ち込まれたものなのだ。これは島のあちこちでそういうことが話題になっているからに違いない。「タネガシマンを使ってみたらどうだ?」と。

髙磯さんは言う。

「タネガシマンの現場作業をやっているのは僕らTACだけど、実は『TACは種子島の島民の皆さんからタネガシマンを預かっているだけ、なのではないだろうか?』と思うようになった。だから、こちらが驚くような案件が舞い込んで来る。『タネガシマンがPR役にいいんじゃないか。』『これをタネガシマンに語らせろ』と。でも、そうなるまで育ててくれたのは島民の皆さんなんですよ。でなきゃ、こんなに続かない。つまり、現場は我々TAC、株主は島民の皆さん。そんな感じかな」

髙磯さんは、タネガシマンの夢は「種子島の<風景>になること」と言った。「そうなれたら最高だ」と。

23年変わらず活躍する種子島のヒーロー、タネガシマン。

23年前、タネガシマンと⼀緒に写真を撮った子どもたちは、大人になり親になっている。

彼らは成長するが、タネガシマンはあの日と同じ姿でメッセージを伝え続ける。

メッセージは変わっても、タネガシマンは変わらない。

「それを繰り返すうちに、タネガシマンは種子島の風景として欠かせない存在になっているはずです」

髙磯さん自身が、タネガシマンに大きな期待を寄せていた。

君は離島閃隊タネガシマンを見たか!? 彼らが活躍する島、種子島を見たか!?