|サーフショップオリジン |酒井勝也さん

種子島はサーフィンの島。いつ頃からかそう呼ばれるようになった。そうして日本全国からサーファーが移り住む島になった。そんなサーファーたちから「かっちゃん」と親しまれる人がいる。サーフショップオリジンのオーナー酒井勝也さん(60歳)がその人だ。種子島でのサーフィンの歴史は50年ほどだ。かっちゃんはその中の先駆者の1人と言っていいだろう。彼はサーフィンを切り口に、種子島をどんな場所にしようとしているのだろうか。

じゃあ、やったるか!!

「いやあ、すみません。素泊まりの予定だったお客さんが、急に食事を用意してくれというので」

かっちゃんは、日焼けした笑顔で店の前庭に現れた。かっちゃんのもうひとつの顔は、旅館美春荘の館主でもある。

サーフショップオリジンは港を望む坂の途中にある。眺めの良さは、ここにビアガーデンをつくればいいと馴染み客が言うほどだ。ただ単にモノを売るだけではなく、サーフィンを愛する者が集い、情報を交換する場所となっている。

美春荘は創業48年。かっちゃんの父親が立ち上げた。

「親父は熊本、天草の出身。船の船長として種子島に通っていたそうです。嘘か本当か船が座礁して、そのまま居ついちゃったんだと(笑) よほど種子島がよかったんだろうね。でもほんとうは、料理屋で働いていたお袋に出会ったからだろうけどね。お袋は別の島から小さい頃南種子に移住したと聞いてます」

かっちゃんは今年60歳。種子島で生まれ育ち、種子島の高校を卒業し、名古屋で就職した。

名古屋と言えばモーニング、小倉トーストに象徴される喫茶店文化。若いかっちゃんは思う。

「喫茶店ええなあ。そんな軽いノリで調理師学校に入って、学校に通いながら住み込みで和食の料理店で働いた。そこから料理の修行をはじめた」

サーフィンとの出会いは21歳の時だった。勤めていた料理店の息子がやっていたのを知って、伊良湖岬までついて行った。

「島に帰ってもできるかもしれないなって思った。ちょっと教えてよって感じで。で、海に入ったら、もうどっぷり浸かっちゃって(笑)」

伊良子には4、5回通ってすぐに島に帰った。当時付き合っていた女性がいた。島に帰って結婚しようと思った。

「22歳の時やね。40年前だ」

両親の旅館で仕事をはじめた。もちろんサーフィンは続けた。

その頃すでに種子島にもサーファーはいた。

「Nさん、Yさん、この2人が島の先駆者かな。他にも10人くらい。みんなよそでサーフィンやってて、そこでボードを手に入れて、それを持って島に帰ってきて、サーフィンを続けた」

同業の大きなホテルの社長からは「なにサーフィンなんかやってんだよ。ちゃんと家業手伝えよ。サーフィンなんかやめろ!」って言われたこともあった。ちゃんと仕事はやってたつもりだけどと、かっちゃんは笑った。仕事する時間帯と海に入る時間帯は違う。仕事もサーフィンもちゃんとやった。

「やめろって言われても好きだったからね。あまり難しいことは考えてなかった。デカい波に乗りたい。そんなことくらいかな」

島でもぽつりぽつりとサーフィンをはじめる若者が現れた。かっちゃんは美春荘でワックスとウェットスーツ、ボードのオーダーを扱うようになっていた。

「次第に仲間も増えてきたし、中学生とか高校生とかでサーフィンやりたいって子も多かった。その子らのためにもサーフショップやろうかと思ったのがスタートかな。じゃあ、やったるか!!って」

道具を買う場所もなかった。ましてや集まってサーフィンの話をしたり、情報を交換する場所もなかった。仲間の拠点、拠り所をつくりたいと思った。かっちゃんの言葉を借りると、

「核になる場所」

だ。そうしてサーフショップオリジンをオープンした。24年前のことだ。

おおらかさと厳しさとリスペクトと

40年前、帰って来たばかりの種子島の海はどんなだったか。サーフィンをする人はほんのひと握りだった。のどかだった

「まず人がいなかったな。仲間内だけ。平日は自分1人か、移住してた人がわずかにいたけど……。日曜日は先輩たちを探して一緒に海に入る。本当に人は少なかった」

それがオリジンをオープンした23年前になると、状況はずいぶん変わった。

種子島もサーファーの間で評判になりつつあった。口コミで広がったり、雑誌で取り上げられたり、瞬く間に注目されるようになった。

「店をオープンした頃からサーフィンをする人が増えたし、サーフィンのために移住する人がどんどん増えたね。それは決して悪いことではないけど、人が増えるといろんな問題が持ち上がるのは仕方ないかな」

さらに今となっては「無茶苦茶増えてる」のだそうだ。そうなると「いろんな問題」というのを聞いてみたくなる。

まず、島外から新しい人が入って来ることで、島の小さなコミュニティに波風が立つのではないか。よそ者が遊びを目的に入り込んで、仕事もせずにサーフィンにうつつを抜かしている、と。よそ者が入り込むこと自体を疎ましく思うのではないだろうか、と。

「波風は立たないね。種子島は人を受け入れる懐が深い。僕なんかも港でテント張ってる子にお風呂貸してあげたり、うちで飯でも食おうやって誘ったり。バイトを紹介したり、住む家を紹介してあげたり。丸抱えで面倒見たりした。種子島の人は大体そう。大きなお世話やったかも。でも少人数やったからできたのかな。今は多くなったからね」

ここにも人や事物を進んで受け入れようとする種子島DNAが息づいている。もっと言うと、島の生き方とサーファーの生き方はすでに違うことは誰の目にも明らかだ。だから合わない部分もあるけど、それを無理やり合わせようということも、お互いにない。

「でもね最低限のルールは守って欲しいというのはある。新しく入って来た人に、そういうことを伝えるのも僕やショップの役割かな」

しかし、外から入ってきて、種子島を自分たちだけのものにしようとする動きには厳しい目を向ける。

「僕はアイランドスタイルって言ってるんだけど、サーフィンも仕事も何もかも含めた島の暮らしのスタイル。外から来た人に島のスタイルをちゃんと伝えたいし、それはお互いをリスペクトすることからはじまると思う。独り占めはだめだ」

アイランドスタイルは、おおらかさゆえの厳しさとリスペクトの心で成り立っているようだ。

サーフィンって変!?

サーフィンは人間性が出る。その前に、サーファーは一人ひとりが個性的だと、かっちゃんは言う。

「でもね、個性的なんだけど、仲間意識が強い。生きる方向が違ったとしても、考え方が違ってもサーフィンでは繋がる。通じるものがあるから、いろんなところからやって来て、しかも自分のスタイルを少しも改めようとしないのに、そうもめることもない。もし何か衝突するようなことがあっても、ああ、いい波だったね、のひと言で解決できる」

かっちゃんの言葉を勝手に解釈すると、サーファーは純粋なのだ。いや、ナチュラルと言った方がいいかもしれない。そもそも海、波、風という自然と一体となり、ただ波にうまく乗ることだけを目的にして時を過ごす。自分を自然そのものだと受け入れない限り成立しない。サーファーはどこまで行ってもナチュラルなのだ。

「でもね、サーファーはわがままなんだよ、これが」かっちゃんは苦笑いをした。「波の取り合いは厄介だね。人間性出てくるし。陸の上ではすごいいい奴なのに、海に入ったら、なんだこいつ!?って奴もいなくはない。波の取り方だけで人格も否定されてしまうんです(笑) 結局独りよがりの遊びだからね。そこでどう我慢できるかが問われる。1本の波には1人しか乗れないからね。独り占めじゃないけど、みんな乗りたいわけですよ」

そのわがままを乗り越えて共感できるのが、波にうまく乗れたときの爽快感だと言う。その波に乗れた者も乗れなかった者も「ああ、いい波だったね」のひと言ですべてを解決できると言うのだ。

純粋でナチュラル、そしてわがまま。それがサーファーで、つないでいるものは同じサーフィンをやっているという仲間意識と乗れたときの爽快感。サーファーという存在は、世知辛い今の時代にあっては妙に特異な存在に思える。サーファーって、サーフィンって変なのか!?

「人が多ければガツガツするけどね。だって、自分が乗りたいわけだから。だけど還暦の僕は思うわけですよ。うまく譲り合ったりできる人間になりたいって。うまくシェアするっていうのが本来あるべき姿ですよね。初めて海であった人が、こんにちはって挨拶してくれるだけで、じゃあ波を譲ろうかなと思うけど、挨拶もせずに自分ばっかりという人が波を横取りしちゃったらその時点でアウトだよ」

種子島にはシェアしようという風土がそもそもあるのだと言う。島の人がよく口にする、島外からやって来る人、事物を受け入れる懐が深いとはそのことを物語っているに違いない。それはサーフィンを離れても、普通の日常生活でもそうなのだ。挨拶と気遣いができる者はそれなりに溶け込んでいくし、受け入れられるのだ。

かっちゃんの話を聞いていると気持ちがおおらかになっていく。これがかっちゃんの言うアイランドスタイルなのかもしれない。島の暮らし方を外から来た人にちゃんと伝えていく。

「サーフィンて変だよね。島に来た当初は目の前に海があるから、毎日乗るぞ! 誰よりものるぞ!ってガツガツするけど、2、3年経つとゆとりが出てくる。海に入らない日もあったりしてね。島での暮らしそのものが楽しくなるんだね」

じゃあまた海で!

かっちゃんはちょっとした悩みを抱えている。御多分にもれず、種子島も過疎化の波に洗われている。西之表市もかっちゃんが帰って来た40年前と比べると、ずいぶんさみしい街になった。まちおこし、地域おこしは、自分の仕事、暮らしにダイレクトに関わる問題だ。しかし移住して来たサーファーの中には種子島を大切にするあまり、ここは自分たちだけの場所だと勘違いする向きもあるようだ。

「サーフィンをしに来る人を、よそ者だと排除しようとしたり、雑誌の取材にはあんまり知られたくないと拒絶したりとか……。僕はここで生まれ育ったから、この島の良さを自慢したいんだよ。どうだこの島は。いいだろう、って。こんないい波が来るんだ、俺たちが生まれ育った島はって」

サーファーを対象にアンケートを取ったことがあった。なぜ種子島に移住したか、種子島のどこがいいかなどをたずねた。

「回収して驚いた。みんなみっちり書いてくれた。すごいな、俺よりも種子島愛してるな、考えてるなあ、負けたなあって思いましたよ。俺ももっと頑張んなきゃあって。でも不思議に俺が俺がっていう気分にはならなかったんだよね。強いて言えばけっこう仲間がいるじゃん。これならいろんなこと考えていけるなって、ちょっと楽になったよね」

かっちゃんは今、種子島にとってひとつのチャンスだととらえている。

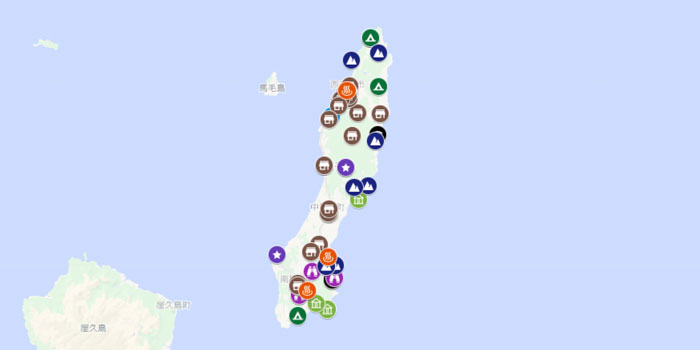

「島旅ブームっていうのかな。島々を観光する人が多くなってる。そんな中で最後に種子島に来る人が多い。飛行機も高速船もフェリーも便利だし。それに、前は屋久島のついでだった種子島はだけど、宇宙センターとサーフィンのおかげでついでじゃなくなった。種子島を目指してやって来る人も多い。もちろん観光、サーフィンだけじゃなく、仕事で来る人もね。問題は来てもらって満足してもらえるかってこと」

サーファーはローカルという言葉をしきりに使う。ローカルという言葉が、プライドとともにいい意味で使われるのはサーファーの世界だけではないだろうか。かっちゃんは言う。

「地域おこし、島おこしに関してはあらゆることを前向きに考えています。まずこのローカルを豊かに、暮らしやすい地域に、島にしたい。僕にも生活を守らないといけない家族、従業員がいます。みんなの生活を支えていかないと。そんな思いでいろんなことを考えてる。いろんな意見があるけれど、大切なことはちゃんと議論をすることだと思います」

少々もめたって大丈夫だとかっちゃんは笑った。

「別れ際に、じゃあまた海で!のひと言で解決するから」

かっちゃんの笑顔の向こうで波の音がした。