|沖ヶ浜田黒糖生産組合の長野広美さん|

長野広美さんを訪ねて沖ヶ浜田の精糖工場へ。窯に薪をくべ、サトウキビ汁の煮詰めから練り上げ、整形まですべて手作業で行う伝統的な製法で黒糖づくりを行っている所は、日本全国探しても珍しいそうだ。

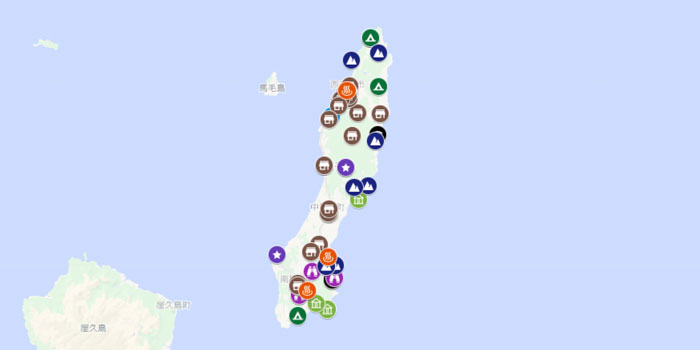

サトウキビは、種子島の中で最も多くつくられており、島全域で栽培されている。いわゆる主幹作物だ。その大半が製糖工場で原料糖に。12月から翌4月頃まで、島のあちこちで刈り入れられたサトウキビをいっぱいに積んだトラックが走る姿がよく見られる。だが昔はそれこそ島中に、集落の人の手による製糖小屋が営まれ、住人総出で黒糖がつくられていた。これを砂糖すめという。残念なことに、集落でこれが受け継がれているのは伊関沖ヶ浜田集落だけだ。

沖ヶ浜田黒糖生産者組合が運営する製糖工場は、工場より工房と表現した方がいいかもしれない。もくもくと湧き上がる蒸気の中で、たくさんの人影が黙々と動き回っていた。

当たり前の営みを続けること。本当に大切なものをみんなで大切にする姿に種子島DNAを感じた。

日本の縮図⁉

いえ、失ったものの宝庫

「種子島に帰ってきた頃は、島は日本の縮図だと思っていました」

長野さんは、20年前にお父さんの介護のために種子島にUターンした。それまではアメリカに住み、巨大な企業で働き、退社後帰国してからも国際的なNPOの広報担当として世界を駆け巡ってきた。

「でもね、種子島で暮らしいているうちに気づいたの、『ここは日本の縮図なんかじゃない』って。日本の社会が戦後一貫して経済成長の中で蹴落としてきたものがまだまだたくさん残っているのね。その一つひとつのことがこれからいろんなことを考えるにしても、行動するにしても、様々な視点を提供してくれるし、そういう意味でこの島は日本の社会が失いかけているたくさんの可能性を持っていると思ったの」

種子島は、この国の社会が経済成長と引き換えに失ってきたものの宝庫だというのだ。

話を聞きながら砂糖すめの作業を見る。

「昔ながらの製法だっていうけど、それでさえ時代にあわせて少しずつ新しい要素が加わってるんですよ」

午後の日差しの中で、長野さんはゆっくりとこの20年をふりかえるように話してくれた。

「帰ってきた頃、沖ヶ浜田の黒糖づくりは70歳代の4世帯だけで、細々とやってたんです。私が子どもの頃は島中いたるところにあったのに……。当然ですよね、経済効率悪いもの。製糖工場に出荷する方がずいぶん楽ですものね」

これは先に話を聞いた種子島のお茶を取り巻く状況に酷似している。効率がよく楽な方に流れる。結果は相場だのみで、買い手が優位に立つのに……。

「できたての黒糖を食べさせてもらったの。めちゃくちゃおいしかった。でも値段を聞いてびっくり、めちゃくちゃ安かった」

長野さんはすぐに集落の若い世代に声をかけた。「これやりましょうよ!いまやらないとなくなっちゃうよ!」と。だが期待した返事はなかった。

競争原理から遠く離れて競争に勝つ

長野さんはかつて外資系証券会社に勤めていた。その親会社GE(ゼネラル・エレクトリック)は、世界最大とも言われる総合電機メーカーであり多国籍コングロマリット企業だ。退職帰国後、その会長であり「伝説の経営者」と呼ばれるジャック・ウェルチが来日した折に直接話を聞く機会があった。思い切って質問をぶつけてみた。「成功の秘訣は?」と、彼はこう答えたそうだ。

「チェンジ!だよ。常に変化していく社会にどう対応していくかだよ」と。

「瞬時に思いました。それって競争原理だよねって」

それは我々も強く感じていることだ。常に競争にさらされる社会が本当に幸せなのだろうかと、人を幸せにする社会ってどんな社会なのだろうと。

「都会の経済的に豊かな部分をモデルにして、つまり真似て、あるいは目標にして競争を勝ち抜こうなんて。そのために変化し続けるなんて、そんなに大切なこととは思えない。田舎の良さをおもしろいと思える気持ちが大切なんじゃないかな。変わらないという選択だってあるじゃないかって」

変わらない選択とは、いままさに目の前で繰りひろげられている黒糖づくりなのだ。

しかし、と我々は悲観的に思う。競争って好むと好まざるとに関わらず巻き込まれてしまうものじゃないかと。そんな状況下で田舎、つまり沖ヶ浜田のような地域社会=コミュニティはどうやって生き残ればいいのだろうか。

「大丈夫よ」長野さんはきっぱり言った。「競争原理から遠く離れたこの集落だからこそ競争原理の中で、これだったら負けない、勝てるという大切なものが残されているのだから」

「それが黒糖づくりですね?」

「そうね。ということで悪戦苦闘して15年!!」

長野さんは声を上げて笑った。

継続するために変えられなければ

自分が変わればいい

種子島大学が、ヒト・モノ・コトを中心に取り組む地域の魅力再発見は、それなしでは地域の実像が見えてこないと思うからだ。実像が見えなければ安易な再開発につながる。

長野さんは言う。

「安易な再開発は大量の消費と破壊につながる」

と。まだまだ経済成長を追求しようという人たちは、「Sustainable Development=持続可能な開発」という言葉を持ち出す。これは、将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発という意味らしい。わかりやすくいうと、「親が全部食べちゃうと子どもに何も食べさせられなくなるよ」ということ。だから食べ尽くす、使い果たすのはやめようよと。腹八分目か満腹か……。問題は食欲だ。

持続可能な開発を言い訳にして満腹を追い求める風景があちこちで見られる。本当に持続可能を目指すなら再開発ではなく再発見こそが必要だと我々は思う。

「何を続けるのかということでしょ。成長を続けるのか、目の前の暮らしの営みを続けるのか、その選択の問題ですね。実は私たちの暮らしの営みってけっこう危機的な状況にあって、一旦手放すと二度と取り戻せないものがいっぱいあるんじゃないかと思います」

沖ヶ浜田の暮らしにはそんな宝物のようなものがいっぱい残っているのだ。黒糖づくりはその象徴。

「何とか続けなきゃと長老たちと話し合い若い世代に呼びかけたけど、世代間の溝ってけっこう大きいんです。まず大人の側が自分たちの成功事例を持って若い世代に接するとうまくいかない。長老たちは偉大すぎるのね。ひとつのことをやり続けるのって、とても大変なことで、勇気のいることでしょ。とても頑固で素晴らしいくらい厳しい。人としての魅力もすごいしね。若い人たちからすると真似なんかできない、とても大きな壁なの」

長野さんは笑いながらそう言った。いまとなっては乗り越えることができた壁だから、笑ってふり返れるのだ。なぜ乗り越えることができたのか。

「長老たちに変われと言っても無理。自分自身に厳しい人たちに優しく指導してくれっていうのも無理でしょ。もし本当に残したい、継続したいと思い、変えるべきところがあれば、若い世代の自分たちが変えていったらいいって思ったの。そうしたら若い人たちに声をかけやすくなった」

長老たちが柔軟に変わってくれないと自分たちが引き継げないという思いは、とどのつまり他人事だと長野さんは言いたいのだ。営みを続けることは自分の問題。そうやって自らの意思で世代を継いでいくことが大切だ。

すべてを託す

世代を継ぐことは美しいこと

ある年、沖ヶ浜田の神社の秋季大祭で長野さんは貴重な体験をしたという。

「神社の本殿の中で神主さんの祝詞を聞いていました。雨の日だった。雨戸の隙間から見える南方系の庭は田中一村の絵のようにみずみずしく美しかった。遠くから鳥たちのさえずりが聞こえてきて……。神主さんは後を継ぐという息子さんと一緒に祝詞をあげていた。その後ろ姿を見て、私たちは次の世代に託すことができるということに初めて気づかされた、ああ、自然でいいんだと思えるようになりました。難しいことじゃなくて、すべて託しちゃえばいいと。結果もね」

そこまで聞いて、我々はハッとした。結果がすべてだと思っていたのだ。結果自体も託してしまう。そこにゆとりができる。

「結果もすべて託しちゃえば、託された方は自然と自分の問題だって自覚しますよ。そこが一番大切じゃないかな」

なるほどと思った。目の前では世代を超えた人たちが働いていた。はじめは黙々とカラダを動かしているだけだと思ったが、さまざまな会話が交わされている。笑顔が交わされている。楽しそうに働いているのだ。

砂糖すめのDNAが受け継がれている。そう思える風景だった。世代を継ぐことは美しい。そう思える風景だった。

経済効率優先の中で、競争原理の中で、忘れられようとしている地域コミュニティの素晴らしさ、美しさが、ここ沖ヶ浜田には息づいている。種子島DNAが息づいているのだ。