|種波 TANEGASHIMA Local Communication Surf Adviser |⾼⽥健剛さん

⿊潮の真只中に南北に横たわるように浮かぶ種⼦島。ここはビーチからリーフポイントまで、初⼼者から上級者はもちろん、プロまで幅広く楽しめるサーフアイランドとして、サーファーたちの熱い視線を集めている。島中にビーチやリーフブレイクなど様々なサーフポイントが点在していて、⾵向きやうねりに合わせてサーフポイントをセレクトできる。しかしいざ⾃分のスキルレベルにあったポイントを選ぼうとしてもビジターにはなかなか難しい。そこで種⼦島ローカルがはじめた新たな取り組みが「種波」だ。島のあちこちで〈種波 TANEGASHIMA Local Communication Surf Adviser〉というステッカーを貼った⾞を⾒かける。彼らは島内各地のサーフポイントで、⾞の駐⾞ルールや海へのエントリー⽅法など、知識のないビジターサーファーにいろいろとアドバイスしてくれる。情報を知っていれば、未然にトラブルを防げるし、ルールやマナーを知っていれば、より楽しいトリップになるはず。サーフィンだけじゃなくて種⼦島を丸ごと楽しんでほしい。「種波」の取り組みにはそんな思いが込められているが、ようく話を聞くとそれだけではない壮⼤なプランが⾒えてきた。

⼈と⼈をつなぐことからはじめた

種⼦島に限らず、どこのサーフスポットでもローカルとビジターの間、あるいはビジターと地元住⺠の間のトラブルは少なくないという。⾼⽥さんによると、その典型が「ポイントに固執してよその者を拒絶するみたいなことですよ。俺らはいつもここでやっているから、他所へいけと。狭隘(きょうあい)なローカリズムですね。しかもそういうローカリズムに固執する⼈のほとんどは移住者なんだけどね。本当の意味のローカルじゃない。島への愛情の裏返しだと思うんだけど、ちょっと残念ですね」と。しかし「種波」を⽴ち上げたのは、トラブル回避だけが⽬的ではなかった。

「いちばんは⼈と繋がることです。⼈と⼈を繋げることと⾔ってもいいかな。それが種⼦島のことを知るきっかけになったり、海でのトラブルを防ぐことにも繋がる。役⽴つ情報の提供にも繋がる」と。

「種波」の取り組みをはじめて 5 年になる。「種波」のステッカーをつくってからは 6 年⽬になると。

「現在メンバーは 60 ⼈くらいかな。もちろん⻄之表市、中種⼦町、南種⼦町と種⼦島全体にいます。そのうちの9割が移住者かな」

メンバーにはローカリズムに固執する偏狭な者はいないという。

東京オリンピックで注⽬された今でこそ、サーフィンはひとつのスポーツとしてポジションを確⽴した感がある。それまではスポーツというよりレジャーであり、サーファーと呼ばれる⼈たちにとってはライフスタイルそのものだった。つまり⽣き⽅そのものだったのだ。そこに固執・執着する、⾔い換えれば⾃らのスタイルを守ろうとするのは当然といえば当然だ。そうなると極端なミーイズム(meism)に⾛る。

〈ジコチュー〉というやつだ。それが時に偏狭と映るのだろう。それがサーファー間のトラブルにとどまらず地元住⺠との摩擦を引き起こすことになる。

「種波の考えは、地元のコミュニティにそぐわないような⾏動をとるような⼈たちを認めないということ。ただよそ者だからと⾔って排除するなんてことは思ってもいません。移住者だってビジターだって、繋がることが⼤切なんです。そこが原点ですよね。浜でね、地元の⼈に挨拶もできないようなビジターはダメですよ」

⾼⽥さんはそう⾔い切った。

種⼦島では、ほぼ誰でもが気軽に話しかけてくる。観光や仕事で訪れた⼈はよく驚かされる。

「こんにちはが当たり前」だと⾼⽥さんは笑った。「移住して来た⼈がよく驚くのは、歩いていると⼩学⽣たちが挨拶をしてくれること。⼦どもから声をかけるのは他所ではありえない。挨拶が当たり前という環境なんです。都会では知らない⼈と⼝を聞いてはいけないって教えられるんだけどね(笑) それは海の中でも同じなんです。5メートルほどしか離れていないのに、挨拶もないというのはとても違和感がある。そういうときはこちらから声をかける。でもまあいろんな⼈がいるので、性格もあるだろうし、でも挨拶だけはね」

確かに挨拶は繋がることの第⼀歩だ。サーファーの世界だけの話ではない。たったひとことの挨拶が⼼を和ませ、関係を豊かにする。さらにおたがいを思いやることにもつながっていく。思いやるというのは⼤げさかもしれないが、ちょっと気に掛けるといえばいいだろうか。それに地元のコミュニティに受け⼊れられる第⼀歩なのだ。

「挨拶だけでもしておくと、いろんなトラブルが避けられたり、⼀声かけただけで、ああこの⼈うまいなとか初⼼者だなと、そういうことも⾒えてる。例えば⼤きな波がドンと来た時なんか、ああ、あの⼈あんまり乗れるような感じじゃなかったけど⼤丈夫だったかなと気に掛けるきっかけになることもある。だから挨拶は、危険を回避するためにも⼤切なんです」と。

まず繋がること、そうしてその向こうに⾒えるのは……。その話は後ほど。

サーフィン、それは種⼦島を再発⾒するきっかけ

⾼⽥健剛さんがサーフィンをはじめたきっかけはどうだったのだろう。⾼⽥さんは種⼦島南種⼦で、飲⾷店を営む両親のもとに⽣まれた。⾼校までを南種⼦で過ごした。

「⾼校⽣までは夏休みでもずっと実家の⼿伝いをして過ごしていました。島で育った⼦どもたちは、海は危ないところだと教えられている。せいぜい磯遊びをするくらいかな。僕の場合は、実家で移住してきたサーファーがアルバイトしていたんだけど、サーフィンやってみる?と誘われたんです。で、海⾏って、ボード渡されて、そしたら 1 ⽇⽬で⽴てた。それが⾼校 2 年⽣の夏。はじめて⽴てた時のスピード感は今でも覚えてる。それでサーフィンにすっと⼊ることができた」

⾼校卒業後、料理の修⾏をするために東京に⾏った。そこで 3 年間料理の修業を続けた。その間、結果的にサーフィンからは遠ざかった。

「鎌倉の海に⾏ったんだけど、イメージしていた海の⾵景とは全然違った。根っこに種⼦島の海があったからね。⽔は濁っているわ、ゴミは浮いているわ、砂浜の⾊は違うし、それが衝撃だった。これはもうサーフィンができる環境じゃないなと思っちゃった。で、冬だけ⼭に⾏こうと、スノーボードをやってました」

⾼⽥さんの中では、故郷種⼦島の海が原⾵景としてあった。あの海があってこそのサーフィンだったに違いない。原⾵景にあったのは海の⾵景だけではない。

「空輸で送られてくる九州の⿂が、やっぱりうまかったんですよ」

弟さんが福岡の⼤学へ進学することが決まり、それを機に修業の場を福岡に移した。

「福岡の海は思っていたよりもきれいだった。僕はいつも佐賀寄りの⽷島の⽅に⾏っていたけど、ちゃんとサーフィンができる環境で、毎週⾏っていたな」

福岡での修⾏は 2 年間続いた。その後種⼦島に戻り、それ以来 18 年、ほぼ毎⽇海に⼊っているという。

「⾃分のことをふり返ってみても島の良さを知らないまま島を離れたのかなあと思う。僕のように早ければ⾼校卒業して種⼦島を離れる。種⼦島の良さをほとんど知らないまま育って、島外にいく。そこで種⼦島って何があるの、ロケットと鉄砲だけで何もないところでしょと⾔われて、いいところを話すことができないから、島の良さが伝わっていかないんじゃないかな」

⾼校卒業と同時に、進学、就職で種⼦島を出て⾏く⼦どもたちは中種⼦、南種⼦だけでおよそ 150 ⼈ほどになるそうだ。その中で何⼈が島へ戻ってくるかというと、そこにはなかなか難しい問題が⽴ちはだかっている。仕事だ。島へ帰りたいと思う⼈が、帰ってこられる環境ができていれば……。⾼⽥さんは強く思った。

「僕は結果的な話だけど、サーフィンと料理を切り⼝にして種⼦島の良さを再認識しました。きれいな海、そこで獲れる⿂のうまさ、地元の⼈の良さ。そんな島の良さを多くの⼈に共有できたらいいし、そのことが新たな事業とか仕事につながっていけばいいなと思います」

そのことは「種波」⽴ち上げの⼤きな動機のひとつとなっている。

海に⼊り、波上で考える毎⽇

⾼ ⽥ さ ん は 余 程 の こ と が な い 限 り 、 毎 ⽇ 海 に ⼊ る 。 そ う し て 海 の 情 報 を instagramにアップしている。南種⼦在住のあるサーファーは⾔った。

「健剛が上げる波情報を⾒て、地元のローカルは今⽇の波はどうだとか、どのポイントがいいとかわかる。そういう情報を上げてくれるので、あちこち⾒に⾏く必要がなくなるし、とっても役に⽴っている」と。

「でもね」と⾼⽥さんは笑いながら⾔った。「波情報をアップするのも、メインとして宇宙センター側とホテル前で、そのビーチだけをメインに景観だけをどーんと紹介してます。いくら波がよくても他のポイントに関しては、いい感じの波のクローズアップだけで、そのポイントを特定できるような景観は映さない」

どこかわからないようにしているというのだ。そこには様々な思いがあった。サーフィンにとって絶好のポイントとは、駐⾞場も公共のトイレもないという場所が多い。そこに⾄る道路の整備さえ⼗分だとは⾔えない。地元住⺠が海へ出るための⾔わば⽣活道路なのだ。

「僕の情報でビジターが殺到し混雑するというのも避けたいので。地元の⼈にとっては迷惑でしかないでしょ。それに有料でスポットに案内するガイド業をやっている⼈もいます。そういう⼈たちの持っている特別感のようなものを⼤切にしたいというのも⼤きいですね」

地元のコミュニティを⼤切にする。その上でサーファーのコミュニティを⼤切にする。地元のコミュニティあってのサーファーの存在なのだ。

「でもね、ちょっと想像してみてくださいよ。整備されてない道を進み、ようやくたどり着いた⾵景の中でいい波があった時の感動を。その感動がね、僕が朝上げた動画で薄らいでしまうというのもよくないなと思うしね」

ところで種⼦島のサーファーのコミュニティはどうなっているのだろう。

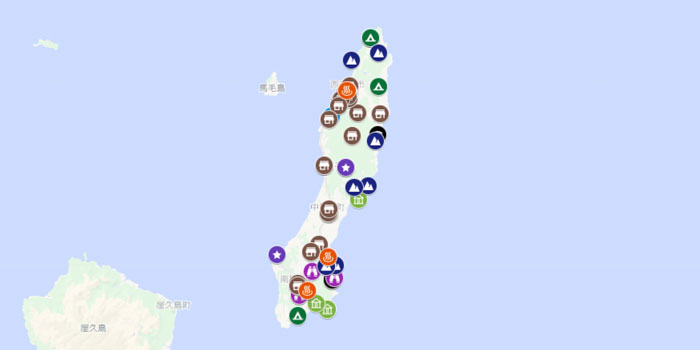

種⼦島には現在、⻄之表市サーフィン連盟、中種⼦町サーフィン連盟、南種⼦町サーフィン連盟の3つの連盟があり、それぞれ活動している。各連盟は協⼒し合いながらプロの競技会を何度も成功させているし、⾜並みを揃えてコミュニティをまとめていくことが、いろんな意味で種⼦島にとってプラスになるという意識を共有している。

⻄之表、中種⼦、南種⼦それぞれの観光協会が、統合され種⼦島観光協会となったこともひとつの機運になったのかもしれない。⾼⽥さんは⾔う。「例えば、南種⼦、中種⼦、⻄之表の連盟の⾜並みがそろわなければ種波って⽴ち上げなかった。現状コミュニティでも協⼒協調しながらやってきたけど、より⼤きなひとつのコミュニティが確⽴した⽅が有効、有益なんじゃないかと考えたんです。観光協会もひとつにまとまったわけだから」

⾔葉にすれば簡単だが、そこにはクリアしなければならない問題があった。サーフィンの世界は「種⼦島に来たなら、なんで俺んとこ来ないんだ」という話が通⽤する世界だったと聞いた。

「いくつかのサーフショップがあり、⼤勢のサーファーがいて、そういうお店、⼈たちが独⾃の繋がりをつくっている。いい⾯ももちろんあるんだけど、逆につながりをひろげるチャンスを摘んでしまうこともある。これがしがらみというやつですよ。そういうしがらみを乗り越えないと何もできない」

⾼⽥さんの島内東奔⻄⾛がはじまる。島内各サーフショップ、地元で 20 年、30 年暮らしサーフィンを続けているキーマン、意志の共有が可能な⼈たちを巡り話し合いを重ねた。

「まずコミュニティをひとつにしたいなと。うーん、ひとつにしようというより意識のつながっている⼈たち、意識の共有の輪がひろがっていくというのが理想だし、コツコツ続けて⾏けば必ずひろがっていくと思いました」

サーファーたちも世代を継いでいろんなことを⾒てきた。サーファーの多くも少しずつ外に⽬が向くようになってきて、種⼦島と種⼦島のサーフコミュニティをもっとよくしたいと、思いが強くなってきているという。

「サーファーの先輩たちは、ぜひやってくれ、なんでも協⼒すると⾔ってくれているし、僕の先の世代からも、移住してきたサーファーからも託されています」

そうして「種波」は⽴ち上がった。⼈と⼈をつなぐことからはじまり、コミュニティとコミュニティをつなぐことで「種波」は確実に進化している。

「しかし……」⾼⽥さんは考える。「ひとつになったコミュニティ種波をどう活かしていくか。それが次の問題なんです。ここからが⼤切なんです」と。

海に⼊って⾃らが楽しむだけでなく、様々なことに思いが及ぶようになった。まさに波上の思索だ。

こんなに素晴らしい島の

こんなに素晴らしいサーフィンなのに

2022 年 11 ⽉、⾼⽥さんは両親が 40 年間営んできた飲⾷店〈宴彩 ⿊潮〉の事業継承者となる。両親、弟、スタッフ 3 ⼈。40 年続けて来た店。両親とはいろいろ話をしながら将来を⾒据えた事業の取り組みを考えている途上だという。⼀旦受け継いで、どうやって発展させていけばいいかと。そしてこれは「種波」の取り組みとも深く関わってくる。⾼⽥さんはさらに、種⼦島観光協会理事、サーフィン連盟南種⼦会⻑、種波代表という肩書きを併せ持つ。それぞれは個別の取り組みではあるが、密接につながっているという。

新型コロナウイルスの感染拡⼤が種⼦島の観光業界にもたらした影響をたずねてみた。

「⼤きいでしょう。特に僕の店はロケットの打ち上げとか観光とかのお客さんが多い店なので、この状況下で当然だけど島外からのお客さんが激減しました。で、感染拡⼤が落ち着いたとして、もとどおりお客さんが戻ってくるかどうかわからないし、観光客を待っているだけのやり⽅では事業の発展は⾒込めないなと思いました」

サーフィンでやってくる島外からのビジターも減ったのか?

「⽪⾁な話だけど、海外に⾃由に⾏けないので国内でどこかないかなと探しているサーファーは多い。そういうニーズはありますね。コロナ禍の中で種⼦島に初めて来たという⼈も多いはずです。海外に⾏けなくなったサーファーが、⼤挙種⼦島に来て先に話したようにいろいろ摩擦があって、でもそれは種波なんかが頑張ることで解消できると考えた時、ひとつの⽅向が⾒えたと思いました」

それは種⼦島でのサーフィンを、観光客誘致のひとつの切り⼝にすることだ。その受け⽫を「種波」が担う。

「種波の取り組みを事業にしたらどうだろうと。それだけで⼗分に事業としてやっていけると思っています。サーフガイドとか、プロの動画撮影のサポートとかは仕事としても成り⽴ちます。でもこの南種⼦町という地域を⾒たときに、それだけではダメだなと。サーフィンしに来ただけじゃなくて、やっぱり美味しいものを⾷べてという部分も考えて、サーフィンと⾷という部分もセットにして売り込めたら幅も広がる。つまり種波というコミュニティをベースにして飲⾷、宿泊までウイングをひろげられないかと」しかしそこは責任を担う⽴場にある。〈宴彩 ⿊潮〉に〈種波の宿〉付設し⼀緒に伸ばしていけばいいのか、〈宴彩 ⿊潮〉はいっさい⼿をつけずに「種波」だけに集中してどんと⼤きいものをやった⽅がいいのか、そこは少し悩んでいるようだ。

だがひとつ確実なことがある。それは、「サーフィンだけで⾷べていく。⾃分たちが憧れを持たれる存在になる。⽣活を成り⽴たせていくことができなければ続かない」ということだ。

これだけサーファーが訪れる、定住する島なのに、サーフィンに関する仕事で⽣きていくことができないという実情がある。プロサーファーだといっても、それだけで⽣活している⼈がどれほどいるだろう。だけどここ種⼦島ならそれが可能だと⾼⽥さんは考えている。具体的に考えてみよう。まずサーフガイドがある。

「種波認定サーフガイド 種波の認定がないとサーフィンのガイドはできないというルールを種⼦島のサーフィンコミュニティの中で合意しています。現在認定ガイドは 6 ⼈います。種⼦島のサーファーの信頼の厚いサーファーがガイドをしないと海の中のトラブルは絶えないですから。そこはこの 6 ⼈なら⼤丈夫です」

さらにサーフィン教室がある。

「⼦どもがやりたいと⾔っても、親はどうやって教えたらいいのか、誰に相談したらいいか⾒当もつかないでしょ。道具は⾼いんじゃないかとかの不安もあるし。そういうところをアドバイスしながら指導する」

そのほかプロの動画撮影のための現地コーディネートなど数えればきりがない。それほど可能性はあるということだ。

「だって、こんなに素晴らしい島の、こんなに素晴らしいサーフィンなのに、うまく事業化できないわけがないじゃないですか」

これはひとつひとつの問題を、コツコツとクリアしてきたからこそ⾔えることだと思った。

サーフィンの世界特有のローカリズムを取り除き、地元で暮らす⼈々とのふれあいを⼤切にし、コミュニティ間の垣根を取り払い、⼤きなひとつのコミュニティに進化させた。さらに後に続く世代のためにも事業化を進める。これは、レジャー・スポーツだったサーフィンを、コミュニティの⼒を借りてカルチャーの域に引き上げ、さらにはビジネスとして成⽴させ、その成果でさらにカルチャーを充実させていくという動きに他ならない。⾼⽥さんは笑って⾔った。

「観光協会の理事もやってるし、観光ニーズにあわせた飲⾷店もやってるから、サーフィンしにくる⼈たちも、お⾦払ってわざわざきてくれた⼈たちだから、⼤切にしてあげればいいと思う。そんな単純な発想だった。この波に⾦払ってきてくれてるんだって。その思いに応えることで、もう⼀度頼みたいガイド、もう⼀度来たい島、種⼦島って必ずなりますよ」

サーフィンの世界に詳しい⼈に聞くと、誰に聞いても「種波」は⽇本で唯⼀の取り組みだと⾔う答えが帰ってきた。種⼦島だけにしか存在しないコミュニティだと。

最後に⾼⽥さんにとって「種⼦島は何か?」とたずねた。

「故郷であり、これから可能性を壮⼤に秘めた島ですね。誰もその可能性に気づいてない。サーフィンに特化した話ではなく。もっと広く深く種⼦島を知ってほしい。島の⼈にもね、中にいるからこそもっともっとすごいことあるよって⾔いたいし、種⼦島の本当の良さを再発⾒してほしい」

再開発よりも再発⾒ですね?と突っ込んだ。

「そうでないと⾯⽩くないでしょ。新しいものをつくるだけではダメなんだよね。そういう思いも僕に続く世代に伝えたいですね」

⾼⽥さんのプランが実現するのは、そう遠くないなと感じた。