|山田タタミ店|山田薫さん・竜斗さん

気になっていた。南種子のある居酒屋の小上がりで見た畳だ。表面は普通のイグサ表だが、縁に目を引かれた。鮮やかな赤地にロケットの織り柄。さすがはロケットの町南種子町だと。

最近でこそさまざまな柄を織り込んだものが人気だと聞いたことはあったが、まさかロケット柄とは。聞けば南種子の畳屋さんがずいぶん前に考案したという。しかも親子2代で頑張る畳やさんだと。ずいぶん畳離れが進み、和室が一室もない家もあるという。そんな時代に畳屋さんも苦労が多いだろうに。話を聞かなければと思った。

3代64年訥々(とつとつ)と

山田タタミ店を訪れたのは2023年2月16日の午後だった。翌日には延期されていたH3ロケットが目と鼻の先の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定だった。南種子町、いや種子島中に成功への期待が充満して、なんとなく落ち着かない雰囲気だった。いつになく道路を行き交う車も多いように感じられた。

「車は多いですか?」

「いや、普段と同じくらいかなあ。でもちょっと落ち着かないね。明日のことがあるから(笑)」

山田畳店代表山田薫さん(54歳)とのそんなやりとりから話ははじまった。南種子町平山から広田を経由して宇宙センターに向かう道路沿いの店・作業場だ。コンクリート打ちっ放しの壁、高い天井、大きな窓。畳屋さんの仕事場というにはずいぶん明るいなという印象だ。大きな機械も何台か入れられていた。

着いた時、入れ違いにひとりのご老人が店を出て行った。聞けば薫さんのお父さんで、山田畳店の創業者だという。

「私の親父が創業者。私が2代目。息子で3代目です。店をはじめたのは昭和33年。今年で創業65年かな。父は中学を卒業して鹿児島にわたり畳職人として修業を積んで故郷に帰り商売をはじめました。私は高校を卒業してずっとJA職員として勤めてきました。後を継ぐ形でこの世界に入ったのが17年前、37歳でした」

17年前といえば2006年。すでに日本人のライフスタイルの変化から、和のものへの需要が落ち込んで、特に伝統的産品の市場縮小が取り沙汰されていた。しかもJA職員といえば一般的には安定した職場だと受け取られている。そのような状況でよく思い切って家業に就く決心ができたなと思った。家業に対するよほどの思いがあったのだろうと。しかし薫さんは笑いながらいった。

「せっかくそういう家業があるんだから継いだほうがいいかなと思った。それくらいのことですよ。でも、畳職人は独特の職業やったので……」

その先を聞きたいと思ったが、薫さんは笑って言葉を濁した。

どこで修業したのだろう。

「私は親父のように外に修業に行くことはありませんでした。ずっと父のそばで仕事を覚えました」

畳に対する需要は右肩下がり。安定を捨てて就いた仕事が先細りしていくという不安はなかったのだろうか。

「自分の代で終わっても仕方ないなと思って継いだんだけど……」

そこでまた薫さんは口ごもってしまった。職人が訥々と仕事について、家業について語る姿に好感を覚えた。祖父がはじめ、父が継ぎ、さらに息子が受け継いできた65年の歴史。この訥々さがその歴史を紡いできた力なのかもしれない。

受け継ぐ覚悟、やりぬく覚悟

薫さんは思いなおしたように言葉をつないだ。

「親父がはじめた家業を、独特のもんやから、そういう家業があるから継いだ方がいいと思って、自分の代で終わっても仕方ないなと思って継いだんだけど、息子が後を継ぐという覚悟で専門学校に行って修業に出たもんやから、それからはなんとかしなくてはと思いました」

竜斗(27歳)さんは2014年高校卒業後京都畳技術専門学院に入学。3年半学んだ後、京都の畳職人のもとで修業を続けた。専門学院在学中の2014年、15両年には京都畳技術競技大会に2年連続優勝し、最優秀賞である京都府知事賞を受賞している。

どうして家業を継ごうと思ったのか聞いた。竜斗さんはわずかに考えて答えた。

「小さい頃から畳屋の仕事を見てきたので……。それだけです」

親譲りの訥々とした語り口調だ。すでに職人としての生き方が身についているようだと感じた。ほんとうにそれだけかと念を押した。

「それだけです。そうでなかったら絶対この仕事はしてない。やっているのを近くで見ていたからです」

父親としてはうれしかったのではないかと薫さんにきいた。

「そりゃあうれしかったですよ。一方でこれは大変だなあとは思いましたけどね。畳の需要も落ちているし、住宅の状況もどんどん変わっていくだろうし、先行き不安だなあって。だけど息子は後を継ぐという覚悟で修業に出たわけですから、不安を吹き飛ばすくらい頑張らないと、なんとか考えていかないとと思いました」

伝統産業の世界での後継者問題は、今非常に複雑な様相を見せている。その多くが後継者難だ。だがたとえ後継者に恵まれたとしても、市場規模の縮小傾向に歯止めがかかない先行き不安から、継承より廃業を選ぶ場合も少なくないときいた。いずれにしても難しい選択なのだ。薫さんはさらに言葉をつないだ。

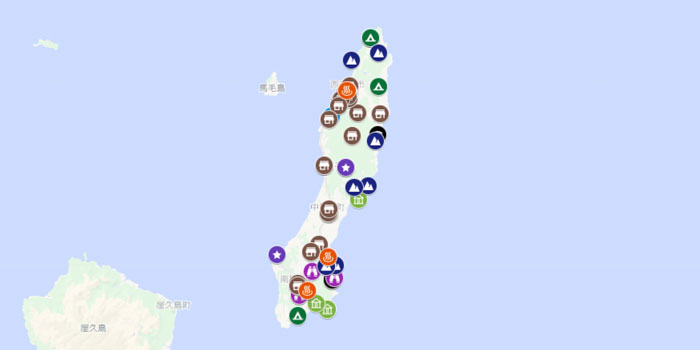

「種子島は人口も減ってきているし、離島という限られたひろがりの中でどう需要を拡大していくかが大きな課題です。先行きは不安だけど種子島の畳屋の最後の1軒になるまで頑張らないとと思っています。息子の若い知恵も力にしてどんどん新しいことをやっていこうと」

息子の後を継ぐ覚悟に父親がやりぬく覚悟で応えているのだ。

そのひとつの具体的な形が、あのロケット柄の縁だと思った。

伝え受け継ぐ挑戦する気概

「ロケット柄の縁は父が考えた。僕が修業に出る頃にはもうありました」

竜斗さんは笑っていった。

「継いで2、3年目でデザインを考えました。ロケットの島だからそれを生かしたオリジナルなデザインをと。ちょうど畳の縁もいろんなデザインが出だしていたので、そういうのがあってもいいかなと思いました。デザインして織屋さんにつくってもらいました」

薫さんも笑って応じた。

あのデザインは竜斗さんの発想だと思い込んでいた。だが薫さんは自身が後を継いだ直後に新しいことに着手していたのだ。そういえば竜斗さんが修業を積んだ京都の畳店は、二条城や西本願寺、知恩院などという寺社仏閣や茶室などという伝統を重んじる世界の仕事がほとんどだったという。そういう竜斗さんからすると父薫さんの発想はどうなのだろう。

「もともとがそうだったので……。いってみれば基本が”これ”だった。ロケット柄の縁があることが普通だった。京都では畳の奥深さを知りました。たしかに縁に家紋や伝統的な古典柄を織り込むことはありましたが、ロケット柄はね(笑)」

逆に先代は何もいわなかったのだろうか。

「いいとか悪いとか、それこそダメだなどとはいわなかったなあ。やってみろという感じかな」

薫さんは記憶を確認するかのように間をおいて答えた。

畳の縁は目立つようなものではない。あえて目立たせてはいけない存在なのかもしれない。ロケット柄など誰も想定していないので、目にした時に「おおっ」と思うに違いない。南種子、いや種子島以外の場所でロケット柄の縁をつけた畳を見ても「奇抜だな」くらいの感想しかないだろう。だけどここはロケットの島、ロケットの町なのだ。地元の人々も、島外から訪れた人も、誰もがなるほどと思うはずだ。しかし、見るのと実際自分の家の畳に使うのとは別ではないだろうか。

「最初は珍しがっていたかな。一般の家でも使ってくれたところはありました。今では柄もカラーのバリエーションも増えたので、組み合わせでいろんなニーズへの対応ができるようになったと思っています。ヒット作とまではいかないけどね(笑)」(薫さん)

「考えてみれば畳でヒット作というのは難しいかも。毎年替えるものでもないし。10年、20年に1回、下手すれば30年に1回替えるくらいですもんね」(竜斗さん)

それでも、取材で島内を回っていて飲食店とか民宿とかあちこちで見かけるようになった。

「まだまだこれからですよ。今では7色、8色まで色も増やしたし、畳だけではなく小物など新しい試みもはじめているし、彼(竜斗さん)が加わってから新しい発想もどんどん湧いてくるしね」

父がはじめた新しい試みは、息子が加わることによって新しいステージに駆け上がろうとしている。

二人は伝統技術だけではなく、挑戦する気概をも伝承しているようだ。

結果は後からついてくる

二人の新しい挑戦とはどんなものなのだろう。

「小物をつくったりとか、バックをつくったりとか、新しい商品をつくる試みをはじめています」(薫さん)

小物とは? 具体的に商品化されたものはあるのだろうか。

「名刺入れとか、小銭入れとかですね」竜斗さんが言葉を次いだ。「バッグはイグサではなく、縁をつないでつくっています。それからイグサを使ったクッションとかマクラですね。そういった商品を西之表市に直営店をオープンして販売しています。ネットでの販売も考えていますが、そこはまだまだ手が回らなくて(笑)」

イグサを使った小物は以前からあった。たとえば八代や倉敷などイグサの産地やそこに近い観光地でよく見かけた。しかしそれが畳とはなかなか結びつかなかったのではないだろうか。それがこうやって畳屋さんがつくったとなると、畳もぐっと身近な存在に感じられそうな気がする。畳の世界に我々を引き寄せてくれる存在に、きっかけに、なるかもしれないと思った。

「正直にいうとそこまでのことは考えていないです」薫さんが笑った。「とにかく新しいことをやってみようという感じです」

方針という意味ではどうなのだろう。二人の間で細かな相談や話し合があるのだろうか。

「今後の方向はあまり話し合わないですね。やりたいこと、考えたことをひとつひとつ形にする。ちゃんとやってれば、結果は後からついてくるんだと思います」

竜斗さんがそういうと薫さんは大きくうなずいた。

「今いちばん楽しいのは、新しいことを考えている時です」竜斗さんがいった。

「新しい発想はすべて息子に任せています」薫さんがいった。

二人の間には確実に信頼があると思った。それはロケット柄の縁をやろうとした薫さんにすべてを委ねた先代の思いにも通じるものなのだろう。「やってみろ。結果は後からついてくる」というのは簡単だが、その結果をちゃんと受け止める覚悟も必要なのだ。それが信頼なのだ。

「やろうと思えばいろんなことができる」

そういった時、薫さんは少々胸を張った。

風通しのよい関係が大きな力に

今後の方向はあまり話し合わないと二人はいった。そんな二人が考えている「次」のことはなんだろう。

「すでにインテリアも手掛けています。たとえば椅子ですね。座面にイグサのクッションを貼った椅子はすでに商品化しています」(竜斗さん)

それは我々が居酒屋などでよく見かける座面が畳になったアレではない。写真を見るとよくわかるが、従来の畳を取ってつけたようなデザインではなく、椅子としてちゃんと一体化するデザインとなっている。ここまでくれば椅子本体もデザインしてつくってしまいたいのではないかと竜斗さんにたずねた。

「もちろん本体もつくりたいですね。椅子だけにとどまらず、家具やインテリア全般も手掛けたいと思っています。それから鉄と畳の組み合わせで何かできないかと考えています」

竜斗さんの言葉は、薫さんの「やろうと思えばいろんなことができる」という言葉に裏付けられている。

その時竜斗さんの胸元でキラッと光るものが見えた。

「イグサのネックレスのトップに釣り針でつくったアクセサリーをつけたものです」

竜斗さんが考案した「rugsa(ラグサ)」というアクセサリー・ブランドがある。「rugsa(ラグサ)」は敷物を意味する”rug”と畳の原材料”igusa(イグサ)”を合わせた。それがイグサでつくられたものだとは、説明されなければほぼわからないだろう。従来のイグサを使ったものに比べはるかにおしゃれで、ネックレス、ブレスレットは密かに人気を集めているという。竜斗さんはいう。

「父がロケット柄をはじめたことで間口がひろがったのだと思います。畳というものは伝統的なもので……、などといいだすと何もひろがらなくなる。そういう意味でも父の決断は今に生きている」と。

この仕事場に訪れて最初に感じた明るさは、仕事場の造りからくるのではなく、二人の風通しのよい関係からくるのだと思った。そしてその関係が大きな力を生み出していると。

新しい試みは文化を残す試み

ここまでさまざまな取材を続けてきて思うことだ。

どちらかといえばものづくりの現場、それに携わる人たちの思いなどに焦点を合わせてきた。米、茶、黒糖、鋏、陶芸、サーフィン、観光などだった。そこには、どこか特別な仕事として取り上げてきた印象があるのだ。それは我々のひとつの反省点でもある。

それを踏まえて今回の畳ほど暮らしに密着したものはないのではないかと思う。つながりが強すぎて無意識のうちに見ている、触れているという意味でだ。畳は半ば空気と化しているといっても過言ではない。今畳を取り巻いている厳しい状況などと全く無関係に我々の暮らしは成り立っているのだ。目にしなくても畳はあって当たり前だと。

畳の部屋、和室がなくても、何も困ることはないと思っている人も少なくないはずだ。でもほんとうにそうなのだろうか。和室で、畳の上で行われてきた暮らしのシーンがなくなっていくのだ。それはこの国の文化が暮らしの場面から消えていくということを意味している。それであなたの暮らしが困るかといえば、否とおおよその人はいうだろう。

薫さんはいう。

「伝統的なことをやりながら、新しいことをやって、新しいものを生み出して、次の時代につなげていく。でもやっていることは毎日同じ作業の繰り返しなんです。でもよく考えてみると、毎日同じ作業に明け暮れている中にそういったことが隠れているんだと思うと楽しくなるし、やり甲斐もあります。私たちは消えゆく文化の最後の砦になるかも」

竜斗さんも、繰り返しいった。

「今いちばん楽しいのは、新しいことを考えている時です。だから日常的な作業も淡々と繰り返すことができるんです」

「新しい試みは伝統の文化を残す試み」。二人がやろうとしているのは、このことだと思った。

取材を終えた雑談の中でもいろんな話題が出た。「rugsa」はもちろん畳を使ったインテリアや家具を観光客やインバウンドにも知らせたいというのもそのひとつだった。それにはネットを使う必要があるのではと。

「オンラインストアははじめたばかりなので……。これからの課題です」

竜斗さんは笑いながらいった。

その翌日のことだ。取材に訪れた先で偶然薫さんに出会した。彼はオーダーを受けた家具の打ち合わせのために訪れたのだった。

「地味な営業活動ですよ」

薫さんは笑った。

そういえば、山田畳店のホームページの冒頭には

〈種子島の畳店『山田タタミ店』です。畳の新調、張替え、裏返しなど畳の事ならなんでもご相談ください。〉

と大書されていた。

「日常的な作業も淡々と繰り返す」という二人の言葉は、ひとつひとつの現実の動きを表したものだったのだ。