長年種子島民俗史を研究してきた鮫島安豊(さめしまやすとよ)さん

若い頃から種子島の文化・民俗・歴史を研究してきた鮫島安豊さんに話を聞いた。種子島のDNAはどのように醸成・形成されてきたのだろうか。DNAを〈ヒト・モノ・コトの系譜〉と置き換えてみると、種子島に長く受け継がれてきた島独自のエネルギーが垣間見える。鮫島さんは種子島の隅々までを旺盛に歩き回り、研究者としての冷静な視点で歴史を解きほぐしてきた。すると平和で豊かで、そして優しい人々の姿が浮かび上がったという。あらゆるものを受け入れ、新たな文化を醸成し受け継いでいく進取の気性があった。とりわけ鷹揚で、開放的で、他を受け入れるという姿勢は、多様性が求められるこの時代に最も必要とされており、種子島は歴史の中で重要な位置を占めていると鮫島さんは言う。

たくさんの出会いが研究の道に導いてくれた

種子島の歴史や古い暮らしのことは誰にたずねたらいいだろうと人に問うと、ほとんどの人が「鮫島安豊さんが最適だ」と答える。誰もが種子島郷土史の第一人者と認めている。

改めて話を聞くと、鮫島さんは人生の大半を種子島の民俗、文化、歴史の研究に費やしてきた。しかもそれは、学術的研究はもちろんだが、その成果を具体的な形として保存し、守り、次の世代に伝えていくための運動・実践とも言えるスタイルであることが重要なのだ。若い頃、理想に燃えて研究の世界に飛び込んだあたり、そう半世紀以上前から話ははじまる。

「学生の頃です。1960年代のこの国は、高度成長期の真只中で古いモノ・コトを捨てて新しい時代に向かおうとしていました。古い民具などがどんどん捨てられていくのですね。一方で、それを何とか残していこうという機運がひろがります。そんな中、1965年に下野敏見(しものとしみ/元・鹿児島大学教授・文学博士)さんが「種子島の民話」・「種子島の芸能集」「種子島の碑文集」などの研究で第1回柳田賞を受賞されます。実際に下野さんに会って話してとてもショックを受けたことを覚えています。故郷である種子島について自分は何も知らないのだと。彼は『西日本で一番の博物館をつくろう』と西之表市へ提唱していたのです。その主張に共感したことが、私が民俗学の世界に身を投じたきっかけですね」「西日本で一番の博物館をつくろう」という言葉に燃えたと鮫島さんは笑ったが、彼の中で博物館とはどのような存在だったのだろう。今でこそ地方にまで様々な博物館がある。しかし1960年代(昭和30年代後半から40年代)の地方にはそういう文化施設はなかった。まだまだ戦後復興の途上にあったと見ていいだろう。

「博物館は都市文化の象徴でした。特に子どもには憧れだった。修学旅行も、鹿児島に行くと博物館に行きましたよ。その当時は、博物館というと帝室博物館をさし、地方とは無縁と思われていたんです。その博物館を、しかも西日本で一番の民俗博物館を種子島につくろうという構想ですよ。すごく燃えました。何とかして実現したいって」。民俗とは人間の知恵の結晶みたいなものものだから、言い換えれば庶民文化そのものですね。高校卒業まで種子島で育った鮫島さんは、進学のために島を離れ、学生時代のある夏の日に種子島で下野さんに出会い、その話にショックを受けた。いったい何にショックを受けたのだろうか。

「高校を卒業して、すぐに島を出たでしょ。その頃はみんなそうだったけど、種子島ってなんだろう、自分のふるさとってどんなところだろうって、それがまったくわからなかった。誰も教えてもくれないしね。でも、外に出たことで、改めて故郷のことを見つめる機会ができたのでしょうねえ。外に出ることによって客観的に見えてきたのです。島がとても魅力的に見えました。こんなに素晴らしい故郷だったのに、そのことに気づいていなかった。それがショックでならなかった。それ以降島の暮らしと島人たちに憧れと尊敬を持って目を向けることができるようになりました。島をこよなく愛するということになっていくのだけど、一方では島のことをちゃんと学ばないと、勉強しなきゃいけないという使命感を持つようにもなりました。ちゃんと伝えるためにね」。島人が島人への憧憬なんて、おかしなことです。

鮫島さんは博物館をつくる市民運動に参加、一年有余で、市に博物館の条例、規則が設置され、運動はみごとに結実し、その学芸担当者として専念することになる。

そもそもの計画は、種子島、トカラ列島を含めて南西諸島北部の人類の変遷、暮らしの変遷、民具の変遷、そういうことを研究しながら展示すべきモノ、コト、情報を収集して、民俗博物館をつくろうというものだった。

「そのコアになる部分を担ったのは私たち青年層だった。私が一番若かった。あとは中学高校の先生が4、5名。それが南島民俗研究会の誕生だったのです。丸木舟の調査をやる人もいれば、学校の教育史をやる人がいる、いろんな研究をする人がいて、切磋琢磨して頑張れたのですね」

活動自体は地味だったと鮫島さんは笑った。地域の長老と呼ばれるお年寄りを訪ね歩いて話を聞いた。お年寄りたちは昔のことを実によく知っていた。博物館をつくろうという取り組みに理解を示し、屋根裏から、蔵から、倉庫から、さまざまな生活用具=民具を出してくれた。

「各集落でそういうことをやっていくのです。そうしてそれを分類・整理していく。民具収集を中心にやりました。お年寄りたちの協力が欠かせませんでしたね。思い入れや思い出がつまった民具を、惜しげも無く提供してくれた。ありがたかったです」

そうしてオープンしたのが西之表市立種子島博物館(現種子島開発総合センター鉄砲館の前身)だった。

「そこで民俗研究のための調査を続けました。ふり返って見ると、下野先生のような情熱を持った研究者に出会えたこと、南島民俗研究会とそこに集まった熱心な同僚に出会えたこと、博物館をつくろうという計画を応援してくれた多くの市民、計画をバックアップしてくれた西之表市、そういうものがうまく噛み合ったおかげで市立博物館が誕生し、研究者の卵が誕生しました。」

そう語る鮫島さんは、暮らしの中に歴史を見るという姿勢がはっきりしていると思った。もちろん文化ではあるが、暮らしに軸足を置いた文化の色合い、暮らしの色合いがとても強いと感じさせた。

西之表市は現在市史編さん作業を進めている。その中で鮫島さんは校区史を担当している。

「古代、中世、近世、近現代は専門の大学の先生方にお願いしてまとめていただいています。これまで伝承されてきた足もとの歴史、地域の歴史、これは小学校区の校区史になりますが、こんなに風化が激しい中で今とどめておかないと駄目だという思いで、担当しています」

校区史も暮らしに密着した歴史だ。暮らしに寄り添う視点が大切になると言っていいだろう。それは鮫島さんが博物館をつくる運動途上で積極的に地域に飛び込み、地域の人々とともに取り組みを進めてきたという自負と経験によって形成されたと言ってもいいだろう。

鉄砲をどう見るか

現種子島開発総合センター鉄砲館を見て思うことがあった。スタートは民具を収集し、民俗を研究する拠点としての博物館だった。それが鉄砲の展示ゾーンを併設して現在の形となった。平和な暮らしの象徴である民具と戦いのための武器鉄砲は並び立つのだろうか。そんな疑問があった。

「種子島の歴史の象徴はやはり鉄砲なのです」鮫島さんは穏やかに、しかしきっぱり言った。「種子島に鉄砲が伝えられ、種子島で国産第1号の鉄砲がつくられ、それが歴史を大きく動かしていく。これはまぎれもない歴史上の事実なのですね。その鉄砲が種子島家に残されていたのです。伝来した鉄砲と国産第1号の鉄砲がね」

その鉄砲を巡って事件が起きる。盗まれたのだ。これらは鹿児島県の文化財でもあったので、すぐに全国に手配が回り取り戻すことができた。しかし所有者の種子島家としては、個人宅で保管するというのは防犯上とても危険だということで博物館に預けたいと申し出たのだ。

「そこで民具、民俗学を中心にしていた西之表市立博物館に鉄砲と火薬の展示室をつくろうということになりました。西之表市は積極的に大型の予算を組み、全国の銃砲研究家たちから33挺の鉄砲を購入したのです。日本銃砲史学会のバックアップも得て種子島家の鉄砲と世界のあらゆる鉄砲を展示して、鉄砲の発達史を見せようということになったのです。それだけじゃなくてね、もうちょっと観光に寄与するものにしたいということで、西之表市立種子島博物館は種子島開発総合センター併設種子島博物館と改編されたました」

西之表市立種子島博物館は昭和58年(1983年)に種子島開発総合センター鉄砲館として再スタートを切った。ここはJAXA宇宙センター(南種子町)と並んで、現在種子島の重要な観光拠点となっている。島の人々は愛着を込めて「鉄砲館」と呼ぶ。

「民俗博物館機能がメインで鉄砲の発達史展示は併設ということだったのですが、これを改編するのに旧国土庁の補助金を使ったのですね。純粋な博物館なら文化庁ですが……。補助金の性格上国土庁の離島センターの役割をする種子島開発総合センターとしなければならなかった。それで離島センターとしての機能がメインとなり、鉄砲も含めて郷土資料室としての博物館機能を併設するということになりました。それが現状の種子島開発総合センター鉄砲館なのです」

さらに、鉄砲は武器なのか文化財なのかという疑問を投げかけた。民具の展示から鉄砲、武具の展示に順路を取ると、少々違和感があることは否めない。暮らしに軸足を置いた文化とは色合いを異にするのではないかと。

鮫島さんの言葉は明快だった。

「鉄砲伝来まで種子島では豊富な砂鉄を背景に、刀やハサミをつくる鍛治職人がたくさん活躍していた歴史があります。鍛治という仕事自体が庶民に支えられていたと思います。種子島家から国産の鉄砲をつくれと言われるまでもなく、職人としての誇りがそれをやろうとしたのではないでしょうか。南蛮渡来のものに負けないものをつくろうと。その中心になったのが美濃の国から渡って来ていた八板金兵衛というひとりの鍛治職人の存在があり、庶民だと理解すれば、庶民がその当時の技術の最先端を目指して研鑚努力した成果だと理解をすれば、庶民の文化だとも言える。そういう意味で支配層の武家と庶民の技術者が協同でつくり上げたひとつの技術革新だと。その鉄砲の誕生がこの国の歴史を大きく左右したわけですから、これは文化財としていいのではないかと」

赤い風と白い風

「武家」という言葉が出た。藩政時代支配層として君臨した武士階級だが、種子島では本土とは少々異なる様相を見せていたと鮫島さんは言う。

「優しいですね。女性的と言われることもあるが、鹿児島の質実剛健な〈武〉の世界に対して、種子島は雅な〈文〉の世界だと言えなくもない」

その根拠として鮫島さんは種子島家の出自をあげる。島の支配者である種子島氏は平家の流れを汲み、鎌倉時代初期に京都・堺を経由して船を使い海上ルートで入ってきたそうだ。

「関西文化、上方文化、これが種子島家により早い時期に持ち込まれました。陸路で行くより、海路で行くほうが早い。そうしてこれが鹿児島本土を経由せずに直接持ち込まれた。逆に鹿児島本土へは種子島から伝わったというものも多くあります。

島は、自然界においても南限と北限が出会うところ。人間も同じで、奄美文化と大和文化だけではなく、海外からの文化も含めて融合するところなのです。奄美的なところもあるが、大和文化圏が上から覆っている。日本の最南端僻遠の種子島は基層に奄美文化があり、表面は大和の文化が覆う、大和的だが、どこか奄美的というか、双方の文化が混在する、まさしくグラデーション……。そうして黒潮に乗って海外の文物も入ってくる。今なら多様性という言葉が当てはまると思いますが。それらを拒むことなく受け入れる。その結果、優しいのだと思います」

種子島家そのものが移入者だ。しかもやってきたのは鎌倉時代初期だから、人類史という観点からすると歴史としては浅いと言っていいだろう。先住の人々が暮らす島に遅れてやってきた支配者なのだ。鮫島さんによると、支配者としての種子島家は、鹿児島本土の島津家のように強い統制力で厳しく支配しようとはしなかったのではないかと言う。もちろん武力を背景に民衆を支配したことは否めないし、種子島家自体が薩摩藩の統制下にあったわけだが、離島という地の利を活かして独自のスタイルを持っていたのではと。

「藩政時代、普段島主は鹿児島にいるわけです。島の統治は誰がするかというと、在島の家老職が実務に当たります。直接的なコントロールから外れていたのではないかと。島というのは島津家からすると統制が甘いというか、成り立っていないというか、そのことで種子島家は叱責をされた記録も残っています。種子島には強力な支配者が不在なので、どちらかといえばのんびりとした庶民文化が形成されてきたのだと私は考えています。いわゆるのんびりできる島、半農半漁の恵まれた島、統制とか支配ではなく、先住者の文化と自らの文化がじわじわ浸透し合うのをゆっくり待ち、融合させ醸成していくというやり方、消化することのできる胎生的な・・・、そこが女性的と言われる所以だと思います」

では、先住の文化とはいったいどういったものなのだろう。奄美文化と大和文化という意味ではどうなのだろうか。

「種子島は南西諸島の北限に位置します。琉球弧の北限です。これはそのまま琉球・奄美文化の北限だということです。ただし、奄美までは琉球文化の色合いが非常に強いですが、種子島、屋久島、トカラ列島は大和文化の影響も強い。とりわけ種子島は、琉球・奄美文化が大和文化と出会い融合する場所なのです。二つの文化圏が接し、にじみ合うように重なる際(きわ)と言ってもいいかもしれませんね」

さらに鮫島さんは、種子島には琉球の血が入っているのだと指摘した。それは種子島家のように支配者として島に入り、婚姻を重ねて同化していくというのではなく、琉球弧を往来し、移住・定着し、結果として時間をかけて緩やかに文化圏をひろげていくのだと。

「南の方からは琉球・奄美文化の真っ赤な風が吹いてくる。北の方からは本土文化の白い風が覆うように吹いてくる。種子島はそれがピークになるくらいのゾーンに位置するのかなあ」

それぞれの文化は時間をかけて、段階を経て、代を継いで伝えられて来た。受け入れた結果として双方の文化が暮らしの中で生き続け融合していくのだ。

新しい波に洗われて

鮫島さんは暮らしの中で融合して緩やかにひろがっていく文化の事例をいくつか挙げてくれた。

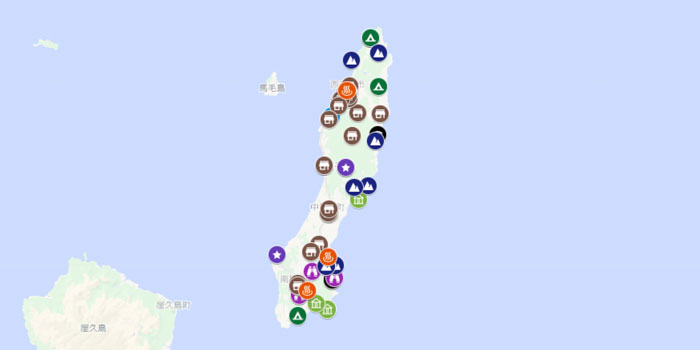

中種子町の東海岸に大塩屋(おおしおや)という集落がある。そこに暮らす人は沖縄糸満にルーツを持つという。彼らの祖先はどうやって種子島に来たかのか。トビウオなどの魚を追いかけてきたそうだ。なるほど大塩屋は小さな入江だが自然の良港で、時化(しけ)をやり過ごすにはうってつけの場所だ。代を継いで何度も来るうちに、そこに次第に定着する人々が現れた。そうして先住の人々と婚姻関係を持ち新しい血縁関係を築き、新しい社会、文化を形成していったと。

鮫島さんは昭和40年頃大塩屋に何度も足を運んだ。そこには種子島では見られないサバニが2艘あったそうだ。種子島の船は丸木舟だ。全く異質なものが、言ってみれば外国のものがそこにある。「それに乗って魚を追っかけてきたさ」と大塩屋の古老は笑って語ったという。

沖縄・石垣の人の話だ。ウミガメを追いかけて那覇、奄美を経由して屋久島の横の小さな島(馬毛島)亀園(かめぞね)に海亀漁に来たという。亀園にはウミガメを獲る方法が伝えられていた。石垣からは船団を組んでやってきて、釣ったり、潜ったりしてウミガメを獲る。それを那覇に下ろして肉と鼈甲に分ける。そういうことを頻繁にくり返してそのうちそこに定着するようになった。今日でも、馬毛島の沿岸にはウミガメの棲息地(カメゾネ)がある。

藩政時代、西之表庄司浦では、丸木舟の船団を組んで琉球へ首里城の仕事に出稼ぎに行ったそうだ。

半年ほど仕事をして帰ってくるのだが、その時に沖縄で習い覚えたのが今も庄司浦に伝えられている「ヨンシー踊り」だ。近年沖縄の研究者がヨンシー踊りについて調べたところ、石垣から種子島まで点在しているそうだ。庄司浦の踊りにうたわれる言葉が沖縄の「ヨンシー踊り」の中にそのまま出てきた。沖縄の言葉が琉球弧の北限、遠く離れた種子島に伝承されてそのままの形で残されているのだ。歌詞の意味は分からなくても、カタカナで習い覚え、継承している。今でも庄司浦では「アジー」という言葉が使われている。これは「按司(あんじ)」と書く。琉球の役人の呼称だ。庄司浦では目上の人のことを今でも「アジー」と言うそうだ。

逆に種子島各地に点在する太鼓踊りは上方から来ているそうだ。堺から海伝いに伝わったと。島主種子島家が士気を鼓舞するため各地にひろげた。安城地区を中心に踊られる「安城踊り」には室町時代の開放的な歌詞がそのまま歌い継がれている。〈忍ぶ小路に笹うえて 来る夜 来ぬ夜は笹が知る〉若い男女の逢引きの歌だ。今日もこれを歌って踊られているのだ。

「これらはほんのわずかな例です。このように本土の文化と琉球弧の文化が混在しているわけです。どうです。すごく豊かな島でしょ」

それだけではない。歴史に名を残す国産鉄砲をつくった八板金兵衛も美濃からの、火薬の笹川小四郎は奥州仙台から熊野を経由しての移住者だそうだ。これらの事例は古くは種子島に人が定住するようになった縄文、弥生時代から連綿と続いていると考えてよい。

「新しいものをつくり上げていくのは外からの人。外からやってくる人を拒めば、新しいものは何も生まれない。移住者を受け入れて、土地の人がサポートして新しいものをつくりあげていく。種子島の歴史はそれを物語っているのです」

種子島は外からやってくる〈ヒト・モノ・コト〉という新しい波に洗われて、それを独自の文化に昇華させるという営みを太古の時代から続けてきたのだ。

エネルギーの背景

「そんな歴史のエネルギーの背景にあるのは移住ですね」と鮫島さんは言う。「島の歴史の特色の中に移住がある。人が出ていく、入ってくる、これを歴史の上で連綿として続けてきたのです。近現代に入ってもそうです。例えば明治17、8年。甑島から4、5千人入ってきている。鹿児島県が台風災害で飢餓に陥っている甑島住民を集団移住で救済しようとしたところ、県内の多くの地域では受け入れを拒否したそうだが、種子島はその受け入れを申し出ました。そんな例がとても多いのです。これは人と一緒に文化を受け入れることになるし、新しい働き手を確保することにもなります。移住者の増加とともに、人口が増え、移住地がひろがり学校が増える。移住者と先住者の婚姻関係も進み、力強く種子島化した移住者というのが生まれてくるという好循環が生まれました。ちょっと残念なことは、それから数えて、今3世、4世という時代になって拡大し続けた移住地も、過疎化が進み、学校が減っています。そういう時を迎えているのは事実です」と。

種子島には開放性と閉鎖性という対照的な側面がある。特に中世は開放的だったといえる。外からの人と文化・文明を進んで受け入れる。いいものは吸収して悪いものは捨てていく。いいものは受け入れ、取り入れるし、悪いものは受け入れを拒むのだ。それが島をつくってきたエネルギーの源だと鮫島さんは言う。問題は、どの地方でもそうだが過疎、人口減少という事実に直面して、このエネルギーをいかにして次世代に繋ぐかということだ。

「そのためには我々高齢者の役割が大切だと思っています。長年、培ってきた生活体験であるとか、蓄積して来た知識、情報、そして残してきた民具などを惜しげも無く伝えてくれた古老たちのように、私たちもちゃんと伝えていかないと。若い人たちには鷹揚に、開放的に、他を受け入れるという視点で文化を受け継いでもらいたい。特に新たに移住してきた人たちが、その力を発揮できるような環境をつくるべきだと。中世の鉄砲伝来の頃に外から来た人たちの文化・文明を積極的に受け入れたように、今こそするべきだ。そのことで島を変えていく。そういう時に来ているなと強く感じます」

今もうすでに、それに近い状態になっていると鮫島さんは笑みを浮かべた。

「新しい人が新しい技術や文化を持って入ってきて、定着し、また新しい人たちが入ってくる。新しい波が次々に来るのです。その繰り返しですよ。そういう意味で島というのはエネルギーを絶やすことなく発展していく可能性を秘めている。エネルギーを受け継いでいくことが大切なのです」

歴史の中で培われてきた伝えるべきエネルギー、受け継ぐべきエネルギー、それこそが種子島DNAなのかもしれない。

最後に鮫島さんに今の若い人たちを見てどう思うかとたずねた。

「今の若い人たちもなかなか捨てたもんじゃない。島のいろんなことに関心を持って、島で頑張りたいという人も少なくない。彼らに思い切り力を発揮してもらうためにも、我々の世代が頑張らないとね。高齢者の生活体験、経験、インテリジェンス、さらに新しくやってきた人々の知恵と文化を社会資源として活用していく。そうして島の社会全体で新しく芽生えたエネルギーをサポートしていく。それが大切だと思います。島の人々も師であり、生徒であり、移住者も師であり、土地のことを土地に学ぶ生徒であるということだろうか?

それともうひとつ、鷹揚で、開放的で、他を受け入れるという姿勢を決して忘れないということ。そこから生まれてくる多様性がこれからの時代の鍵を握ると思います。それは種子島の歴史が物語っています」

鮫島さんは「もう80歳になります」と自嘲気味に笑ったが、ますます忙しい日々が彼を待っているようだ。