|住吉窯 山本達也さん|

種子島には能野焼という焼き物があった。江戸初期にはじまり明治35年まで住吉能野で主に生活雑器が焼かれていた。鉄分の多い土を使い、釉薬が薄くかかった素朴な焼き物だったという。

種子島大学の講座「種子島焼体験」で、種子島の焼き物が姿を消した時代があり、それを復興させた島外の専門家と島民の努力があったことを知る。

能野焼が姿を消したのは、西之表市と中種子町を結ぶ道路工事に使われる土管の生産に主軸を移したからだ。

一旦途絶えた能野焼だったが、島内で復興させようという声が上がった。陶磁学者であり陶芸家の小山冨士夫さんに相談したところ、唐津の陶芸家中里隆さんを紹介され小山さんと中里さんが中心となって復興に取り組む事になった。

中里さんは3年間という条件つきで島に住み2人の弟子を取ることになる。その1人が山本達也さんの父親である山本芳幸さんだ。芳幸さんは陶芸経験なしの全くの素人。にもかかわらず、復興メンバーのひとりであった芳幸の叔父である山本秀雄さんから半ば無理やり陶芸の道に入らされることになったのだ。

中里さんや地元の人たちの努力で復活した焼き物を、小山さんは種子島焼と称した。一旦は消えた能野焼が、押しも押されもしない種子島を代表する焼き物になって戻ってきたのだ。

その後、芳幸さんはそのDNAを受け継ぎ、能野の地に住吉窯を築き種子島焼の火を守ってきた。

次世代を担う達也さんが守りたい種子島DNAとは。熱い想いを伺った。

こんな仕事するつもり

なかった、でも

仕方がないのかなぁと

「嫌でしたよ。こんな仕事するつもりはなかった。小学校高学年の頃から手伝いばかり命じられました。週末になると粘土を運んだり、薪を運んだり」

達也さんは照れたように笑った。なぜ父親の跡を継ごうと思ったのかとたずねた時だ。

達也さんは高校卒業後関西で就職した。だが不運にも20歳で体を壊し故郷に戻った。そうして父親の勧めでやるつもりは無かった焼き物の世界に入ったのだ。

「なんだかすんなりっていうか、俺がやらないと仕方ないなという感じかな」

達也さんはふたたび照れたように笑った。

子どもの頃の経験は手伝いに過ぎず、決して仕事のキャリアと呼べるものではなかった。ゼロからのスタートだった。

「はじめた頃は雑用ばっかり。土なんて触らせてもくれなかった。後ろでつくるのを見とけ!って感じでしたよ。技術を盗めっていうことだったのかもしれないけど、雑用が多過ぎてそんな余裕なかったな」

父芳幸さんにしてみれば、自分も文字通りゼロからのスタートだった。技術を盗むことが受け継ぐことだと確信していたのだろう。安易に受け継がれたDNAの生命力は弱い。能野焼の歴史をふり返ってそんな危機感があったのかもしれない。

芳幸さんの厳しい扱いにも達也さんはめげなかった。

「年に2、3回鹿児島本土で鹿児島薩摩焼組合主催の催しがあって、そこに出かけて行くと若い人も多いのでけっこうな刺激を受けました。種子島焼は薩摩焼とは全く違う焼き締めで、鹿児島本土で焼き締めをしている窯はほとんどなかった。面白いねと注目されることも少なくなかった」

達也さんは人との交わりの中で次第に種子島焼への思いを深めていった。

「中里先生や父から受け継いだ技法、それを大切にしながら、その中から新しいものをつくっていきたいと思いました」

20代の成功から一転

30代のスランプで知った

仕事の楽しさ

仕事に就いて5年目頃からようやく自分の作品をつくらせてもらえるようになった。しかし芳幸さんは達也さんをなかなか認めようとはしなかった。達也さんが新しい試みをすると必ず「なんでこんな変なものをつくるんだ!」と叱ったそうだ。

「父の作風をちょこっと変えてつくってみたら、こんなのダメだ!って壊されちゃった。俺が言ったとおりにつくればいいんだってことなんだなあって……」

「しかし」と達也さんはきっぱり言った。「新しいものをつくっていくことが伝統になるんだと思います。伝統的な技法を伝えるのは伝承ですよね。種子島焼の伝統の火を残すためには、時代の変化に合わせていく必要があります。焼き締めを基本にしてデザイン、形、使い勝手を考えていく必要があると。そういう変化や工夫がないと、伝統が廃れてしまう気がします」

達也さんの目が生き生きしてくる。仕事の楽しみをどこで感じるのかたずねてみた。意外な答えが返ってきた。

「20代の終わりのことだけど、3回連続して自分の思い通りに窯が焚けたことがありました。ああ、これで俺は窯焚きを極めたなって自信を持っちゃったんだけど、そのあとぱったりと焚けなくなった。あれこれ考えたんだけど理由もわからない。全く思い通りにいかない。それがつい最近まで続いたんです。何をどう考えてもうまくいかない。30代の10年はずっと不調。スランプでした。でもそのスランプのおかげで焼き物の面白さ、仕事の楽しさを知ったような気がします」

ガスや電気を使った窯ではない。薪を焚きながらすべての感覚を研ぎ澄まし、窯の中の炎、温度などあらゆる状態をコントロールする。そこには「なぜこうなるんだ!?」という不思議がつきまとう。その不思議こそが面白いのだ。達也さんは焼き物という仕事の本質に近づいていると思った。

使いたい人がいて

思いがひとつに

なっていく

「使いたいという人の思いと作り手の思いがひとつになることで、新しい形が生まれてくることもあります」

ある展示会で天文館の寿司屋の大将から声がかかった。寿司を乗せるまな板皿をつくってくれないかと。全く経験のなかった仕事だった。その店で使われていた皿を見せてもらった。ブルーの美しい釉薬のかかったまな板皿だった。

「焼き締めの土の風合いが果たして美しいお寿司の姿に似合うのかどうか。料理の美しさがちゃんと映えるのかどうかがとても不安でした。知らないものをさも知ってますって顔してつくってもダメですよね。お寿司って何か、料理ってどんなものかちゃんと知った上でつくらないと。ぼくの場合お寿司っていうと回ってるやつですからね(笑)」

夢中でつくって納品した。そして実際に店に行き、自分のつくった皿が使われている場面を目の当たりにした。

「皿の上に乗せられたお寿司がとってもきれいに見えたんです。しかも皿も存在感があった。このお寿司にこの皿って感じでとてもバランスが良かったんです。生かしてもらっていると思いました。それがとてもうれしかったことを覚えています」

好き勝手にモノをつくるのではない。使いたい人がいて、その人の思いを汲んで形にしていくことの大切さを知った。ファンが増える。種子島焼の知名度、認知度が上がる。産地が、作り手が活気づく。そのことはお茶でも、黒糖でも見てきたことだ。

試行錯誤を続けた

その先にある

扉は世界に開いている

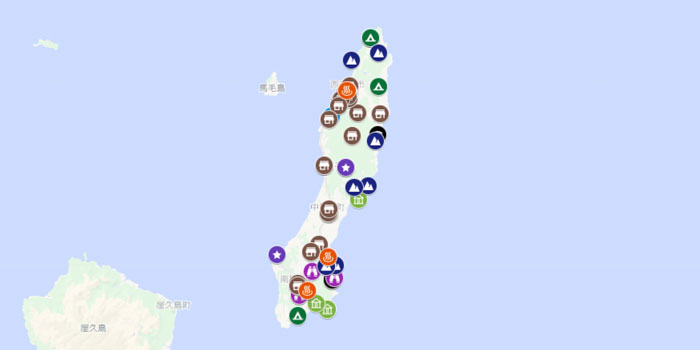

達也さんは最近外との連携を強めている。

薩摩焼共同組合と鹿児島県工業試験場のコラボでタタラにレリーフをつける版木(デザイン型)を共同で製作し、それで浮き上がる模様をあしらったカップやビアマグをつくっている。そのデザインを達也さん、版木の製作を工業試験場で行なっているのだ。

鹿児島で活躍するお笑いコンビの記念品を、自分で作った版木で仕上げることができた。それから簡単なデザインなら自分で版木を作るようにる。

「東京オリンピックで西之表市はポルトガルのホストタウンになっています。いま『おはよう』とか『こんにちは』というポルトガル語をデザインした自作の版木でカップをつくっています」

「新しいことをしないとダメだというのはわかっています。でも、新しいことってなんだろうと考えると、なかなかすぐには答えが出てこないのも事実です。そこは成功するかしないかに関わらず、結果をあまり気にせずに試行錯誤し続けるということかな」

海外でも種子島焼の存在は知られるようになってきたようだ。

「ドイツのアーティストが家族と一緒にやって来て、しばらく滞在して作品をつくったり、チェコからジャパンデーで種子島焼を紹介したいという話が舞い込んだり。これから新しい作品をつくる上ですごく刺激になります。世界への扉が開いたというのではなく、扉にようやく手がかかったという感じかな」

達也さんはあくまでも控えめだが、その目は確実に明日を見据えていると思った。

種子島焼の未来を

種子島DNAを

仲間とともに

「種子島大学のみなさんはぼくにとって仲間だし、種子島大学に関わることで生まれる可能性はとても大きいと思っています」

可能性とは何なのか。達也さんは「多くの人とのコラボ」を上げる。

「たとえばヨガと薬膳カレーの講座がありましたよね。そのカレーの器を種子島焼でつくるとか……。いろんな分野で様々なコラボが可能だと思います。そのひとつひとつが日常生活雑器だった種子島焼を、洗練して、作品性を高めてくれるきっかけになるのではないかな。中里先生、小山先生、それから父などが復活させた種子島焼は能野焼とは違う、新しい道を歩きはじめました。ぼくはそのDNAをしっかり受け継いだ上で、新しい種子島焼に昇華させていかないと受け継いだ意味がないと思います。でもそれはたった一人の闘いでは到底切り開けない道ですよ。だからこそ種子島大学のみなさんの力も借りながら、これからの種子島焼の未来を開いて行きたいと思います」

種子島DNAはここにもしっかり受け継がれている。